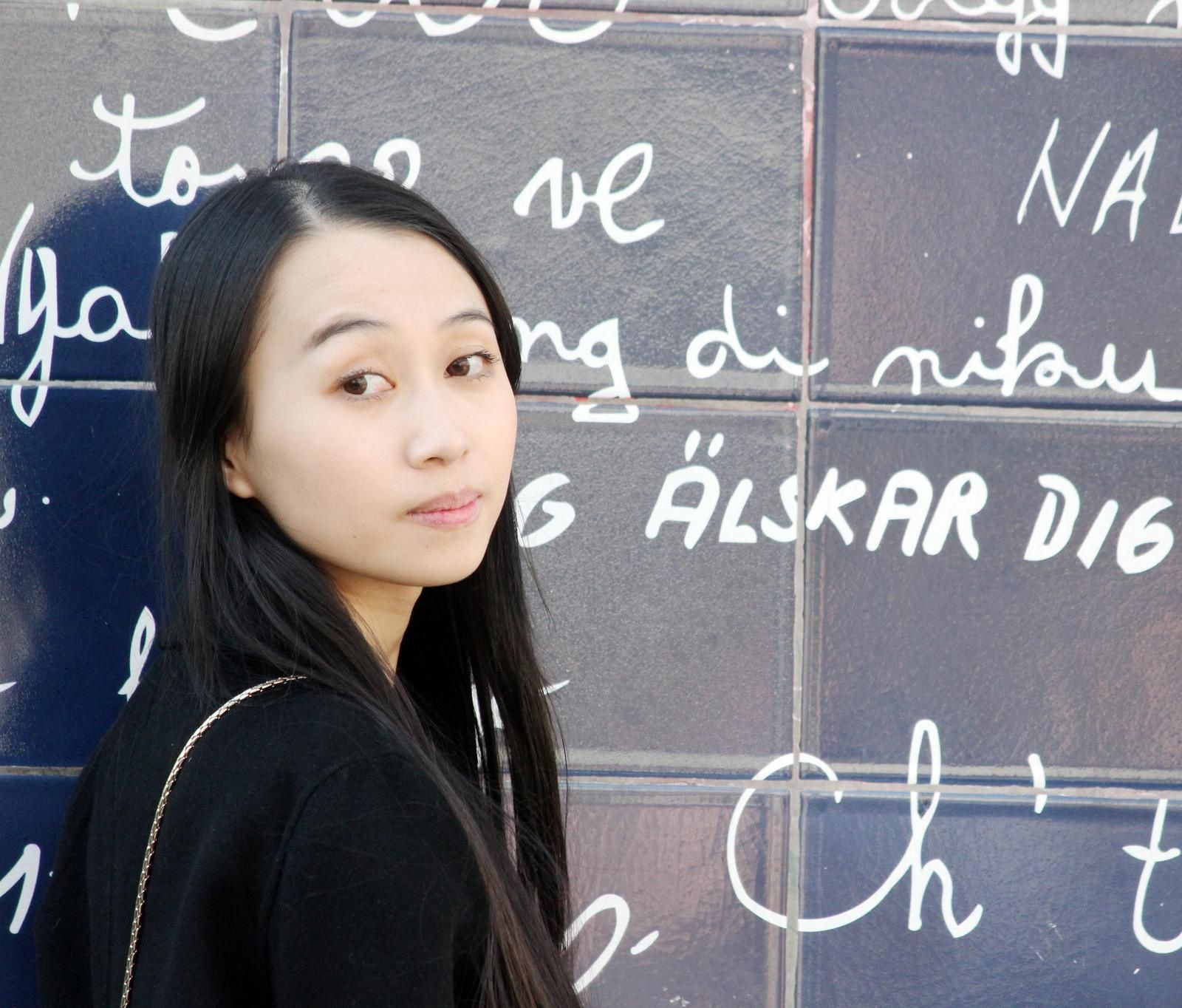

A peine visible depuis le boulevard de Rochechouart, l'impasse du Cadran est si modeste que bien des Montmartrois ne connaissent pas son existence!

Longue de 42 mètres et large de 7, elle doit son nom au cadran solaire qui au début du XIXème siècle avait été peint sur le mur qui la fermait et la séparait de la rue d'Orsel qui s'appelait alors rue des Acacias.

Le nom choisi remplaçait le nom originel : Impasse Danger. Non pas qu'il y eût des risques à s'y aventurer mais parce qu'un des propriétaires portait ce nom!

/image%2F0931735%2F20240424%2Fob_d95010_izner-impasse-du-c.jpeg)

Est-ce cet nom qui a inspiré l'autrice de roman policier Claude Izner pour son "Minuit Impasse du Cadran"?

/image%2F0931735%2F20240424%2Fob_e53c70_izner-en-italien.jpg)

Avant le rattachement de Montmartre à Paris, l'impasse était composée de modestes maisons et de remises.

Plusieurs clubs révolutionnaires comme il y en eut tant dans la première moitié du XIXème siècle y tinrent leurs réunions.

Le Club de la Vengeance la choisit pour élaborer son programme révolutionnaire sous le Second Empire

La Garde Nationale en 1871 y réunit son Comité Central qui prit la décision d'enlever les canons de la place Wagram et de Neuilly pour les concentrer sur la Butte

La même année, au mois de mai, y fut organisé le recrutement d'un corps de Francs Tireurs : Les Lascars de Montmartre.

Un roman d'Yves Carcenac raconte la vie de l'un d'entre eux, plus flamboyant que les autres : Ferdinand Janssoulé.

Comment imaginer aujourd'hui devant cette impasse banale et sans intérêt qu'elle connut un tel bouillonnement d'idées, une telle activité révolutionnaire, une telle fabrique de rêves?

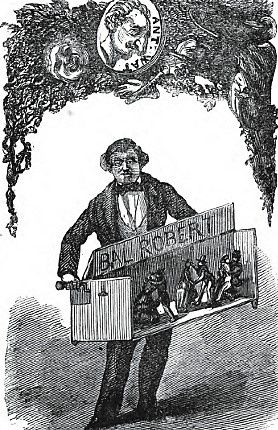

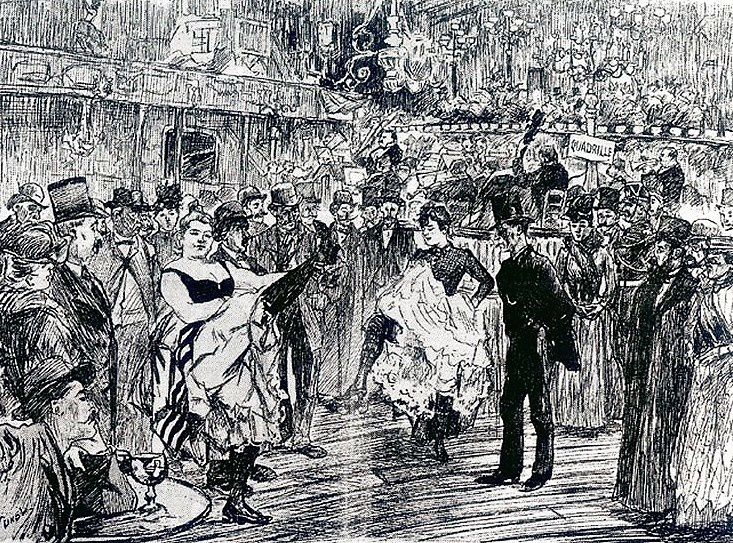

Le lieu fait partie de l'histoire montmartroise pour une autre raison : il y eut à cet endroit un bal fameux : le bal des Folies Robert.

C'était "une immense baraque de plâtre et de bois" dont le décor intérieur était un pastiche de palais mauresque. Il était dirigé par Gilles Robert qui y donnait des démonstrations de danses nouvelles.

Quelques danseuses y éveillèrent bien des désirs : Elisa Belles Jambes, Bertha le Zouzou, Chicardinette...

Journalistes et écrivains appréciaient leurs talents divers et variés! Ils venaient s'encanailler dans ce bal mal famé qui ne prenait des airs décents que le dimanche quand la clientèle était composée de familles qui, sous le second Empire, passaient la barrière (avant 1860) comme on passe une frontière, pour s'aventurer à Montmartre!

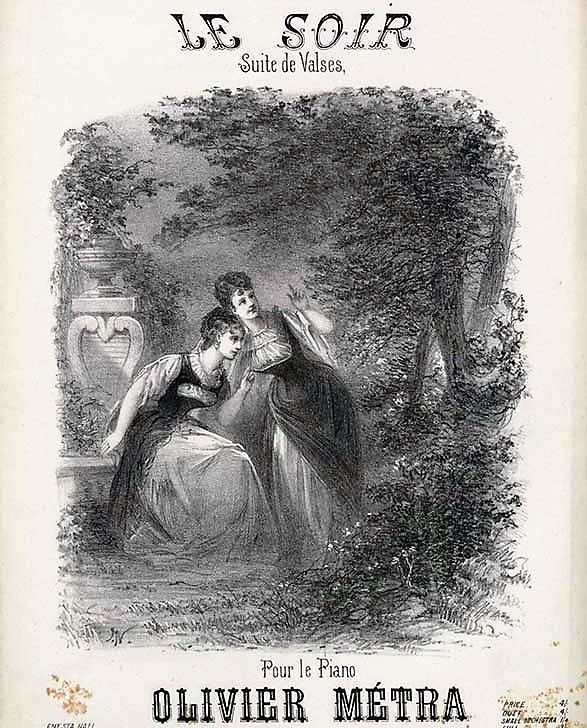

L'orchestre était dirigé par un jeune homme de 19 ans, Olivier Emart.

Plus tard, pendant la Commune, il sera Garde National au fameux 67ème bataillon de la rue des Rosiers (rue Chevalier de la Barre actuelle).

Le nom d'Olivier Emart ne dit rien à personne mais son anagramme, Olivier Métra est beaucoup plus célèbre!

C'est celui que choisit le musicien lorsqu'il dirigea l'orchestre du bal Mabille.

Il fut l'auteur d'œuvres très populaires, valses, quadrilles, polkas....

Il composa des ballets pour les Folies Bergères et pour l'Opéra...

Le bal des Folies Robert, après avoir été dirigé par son créateur, le fut par Gilles Jacquet.

Mais d'autres bals, trop nombreux, lui faisaient concurrence et il ferma ses portes en 1870.

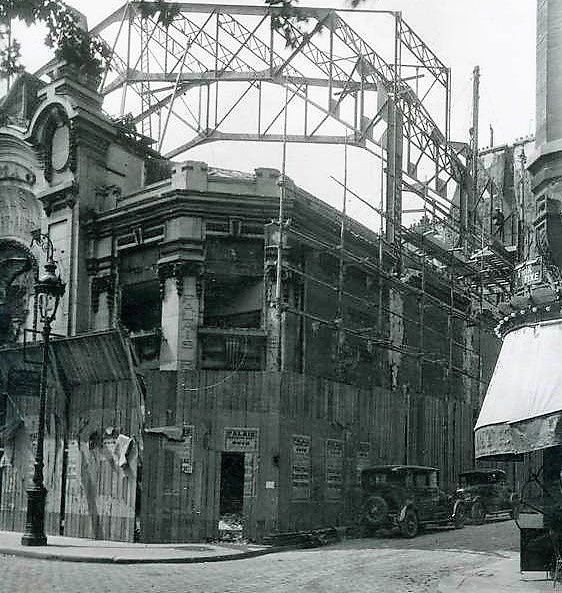

Le bâtiment, transformé un temps en usine pour ballons dirigeables, périclita peu à peu et c'est en 1912 qu'il connut une nouvelle carrière.

Une salle de cinéma fut édifiée à son emplacement : le Palais Rochechouart-Aubert.

La salle était immense et accueillait plus de 1600 spectateurs...

Elle faisait partie de la chaîne des cinémas Aubert.

Elle était de style art nouveau et fut hélas détruite pour adopter une architecture dépouillée et fonctionnelle en 1931.

Elle fut rachetée par Gaumont et après des années de succès, subit la concurrence de la télévision, se dégrada, devint un lieu de drague.

Sa programmation faisait la part belle aux films de Kung Fu que peu de spectateurs regardaient!

Bruce Lee ne put en empêcher la fermeture en 1969, année pourtant érotique si l'on en croit Serge Gainsbourg.

Elle céda la place à un ensemble commercial assez foutraque avant d'être détruite et remplacée par un magasin Darty (aujourd'hui Boulanger).

Côté impair de l'impasse, un immeuble de belle architecture, abrite au Rez de chaussée un magasin de "mode" barbésienne : "La Rose d'Orient".

Il y avait au 8 un immeuble qui fut détruit au profit du magasin qui de ce fait réduisit l'impasse de plusieurs mètres.

/image%2F0931735%2F20240424%2Fob_5b9cf3_impasse-bon-le-6.JPG)

Nous avons gardé quelques traces de l'existence de ce 8 disparu où l'entreprise Vigron se spécialisait dans le "brossage, grattage, silicatisation, badigeon à la chaux....

/image%2F0931735%2F20240424%2Fob_f6f72e_impasse-du-cadran-8-entreprise-nigron.jpg)

Au fond de l'impasse s'élève sur plusieurs niveaux un magasin spécialisé dans le "bizness" du mariage....

/image%2F0931735%2F20240424%2Fob_31991a_impasse-bon-final.JPG)

Faut-il en conclure que le Mariage est aujourd'hui dans l'impasse car le grand magasin est aujourd'hui fermé et se dégrade.

/image%2F0931735%2F20210310%2Fob_ead09f_img-6980.JPG)

/image%2F0931735%2F20240424%2Fob_16d284_impasse-du-cadran.jpg)

/image%2F0931735%2F20240424%2Fob_e3543c_impasse-bon-ext.JPG)

/image%2F0931735%2F20230220%2Fob_45ae6e_la-boheme.JPG)

/image%2F0931735%2F20230220%2Fob_0fdb1f_les-4-gravure.jpg)

/image%2F0931735%2F20230220%2Fob_cf780e_laideur-tertre.JPG)

/image%2F0931735%2F20230222%2Fob_1a0e76_la-boheme-horrible.JPG)

/image%2F0931735%2F20230222%2Fob_2e6c26_4-mont-cenis-animee.jpg)

/image%2F0931735%2F20230222%2Fob_2f9fae_les-4-cochers-amis.jpg)

/image%2F0931735%2F20230222%2Fob_5538d5_4-rdv-cochers-abnimmeeee2.jfif)

/image%2F0931735%2F20230222%2Fob_706d9b_4-poncier-cebnis.jpg)

/image%2F0931735%2F20230222%2Fob_1a6c0c_les-4-au-somment-de-la-c.jpg)

/image%2F0931735%2F20230222%2Fob_0de90f_les-3-et-5.JPG)

/image%2F0931735%2F20230222%2Fob_1b59b7_plaque-valadon.JPG)

/image%2F0931735%2F20230222%2Fob_dbf3d3_4-le-5.jpg)

/image%2F0931735%2F20230222%2Fob_05892f_mouilin-joyeux.jpg)

/image%2F0931735%2F20230222%2Fob_077bb1_moulin-joyeux-les-coulisses-5-mont-cen.jpg)

/image%2F0931735%2F20230222%2Fob_f8fa68_les-4-les-coulisses.jpg)

/image%2F0931735%2F20230222%2Fob_e24d4d_les-3-et-5.JPG)

/image%2F0931735%2F20240311%2Fob_c06bd8_nounours.JPG)

/image%2F0931735%2F20240311%2Fob_93fc94_fresque.JPG)

/image%2F0931735%2F20240311%2Fob_2b3ded_plastique.JPG)

/image%2F0931735%2F20240127%2Fob_e5ff0d_aznavvour-rue-mont-cenis.jpg)

/image%2F0931735%2F20240311%2Fob_e2122c_nadar.JPG)

/image%2F0931735%2F20240124%2Fob_185e0d_place-juliette.JPG)

/image%2F0931735%2F20240124%2Fob_6850f3_rue-catherine.JPG)

/image%2F0931735%2F20240124%2Fob_3ebbc1_delta-juliette.jpeg)

/image%2F0931735%2F20240124%2Fob_e1a470_plaque-drouet.JPG)

/image%2F0931735%2F20240124%2Fob_bb4646_1200x680-collagejuliette-drouet-et-vic.jpg)

/image%2F0931735%2F20240126%2Fob_592e06_juliette-drouet-1806-1883-granger.jpg)

/image%2F0931735%2F20240124%2Fob_e7638c_99-ensemble.jpg)

/image%2F0931735%2F20240124%2Fob_f5c4b1_entree-66.jpeg)

/image%2F0931735%2F20240126%2Fob_6462e2_hugo-georges-et-jeanne.jpg)

/image%2F0931735%2F20240124%2Fob_6e7bf7_55-rue-pigalle.jpg)

/image%2F0931735%2F20240124%2Fob_321984_juliette-placette.JPG)

/image%2F0931735%2F20240124%2Fob_e61464_adele-a-guernesey.jpg)

/image%2F0931735%2F20240126%2Fob_fd5bb7_93.jpg)

/image%2F0931735%2F20240124%2Fob_8e9f3d_drouet-124-avenue-victor-hugo.jpg)

/image%2F0931735%2F20240125%2Fob_6d8b1b_juliette-drouet-hi.jpg)

/image%2F0931735%2F20240125%2Fob_6c3d1d_hugo-drouet-vieux.jpeg)

/image%2F0931735%2F20240112%2Fob_5d5114_pascin-1.jpg)

/image%2F0931735%2F20240112%2Fob_185256_pascin-36.JPG)

/image%2F0931735%2F20240113%2Fob_df3d53_lucy-et-chien.jpg)

/image%2F0931735%2F20240113%2Fob_4c8ba7_pascin-photo.jpeg)

/image%2F0931735%2F20240113%2Fob_a3322a_famille-turque.jpeg)

/image%2F0931735%2F20240113%2Fob_2b2358_jules-pascin-im-cafe-du-dome-paris.png)

/image%2F0931735%2F20240113%2Fob_1ceef8_photo-hermine.jpeg)

/image%2F0931735%2F20240113%2Fob_aee3ea_jules-pascin-hermine-in-bed.jpg)

/image%2F0931735%2F20240113%2Fob_fbc2f6_hotel-beausejour4.jpg)

/image%2F0931735%2F20240113%2Fob_b002e9_beausejpur-actu.JPG)

/image%2F0931735%2F20240113%2Fob_fb784d_entree-mano.JPG)

/image%2F0931735%2F20240113%2Fob_fe8fae_hermine-david-in-the-studio-jules-pasc.jpg)

/image%2F0931735%2F20240115%2Fob_ac5145_49-gabrielle.JPG)

/image%2F0931735%2F20240113%2Fob_d95ecb_hermine-triste.jpg)

/image%2F0931735%2F20240113%2Fob_a0ab3e_hermine-3.jpeg)

/image%2F0931735%2F20240113%2Fob_7816a9_hermine-3.jpg)

/image%2F0931735%2F20240113%2Fob_095b49_hermine-dormant.jpg)

/image%2F0931735%2F20240113%2Fob_b9d2d5_madame-pascin.jpg)

/image%2F0931735%2F20240113%2Fob_9e0bac_portrait-schema.jpg)

/image%2F0931735%2F20240113%2Fob_1a9af0_portrait-gros-plan.jpg)

/image%2F0931735%2F20240113%2Fob_c8e1c2_kiki-par-hermine.jpg)

/image%2F0931735%2F20240113%2Fob_1ac118_cite-des-arts.JPG)

/image%2F0931735%2F20240113%2Fob_fdf2cc_pascin-melancolia.jpg)

/image%2F0931735%2F20240113%2Fob_1be76a_lucy-photo-noir.jpg)

/image%2F0931735%2F20240113%2Fob_2c6895_lucy-21.png)

/image%2F0931735%2F20240113%2Fob_4af25e_lucy-chaise.jpg)

/image%2F0931735%2F20240113%2Fob_4371b9_lucy-a-table-28.jpg)

/image%2F0931735%2F20240113%2Fob_6b4a2d_jules-pascin-hermine-et-lucy.jpg)

/image%2F0931735%2F20240114%2Fob_8abc46_jean-marchand-1883-1940-4.jpeg)

/image%2F0931735%2F20240115%2Fob_339e94_73-bon.JPG)

/image%2F0931735%2F20240114%2Fob_14b668_hemingway.jpg)

/image%2F0931735%2F20240114%2Fob_cd4faf_36-general.JPG)

/image%2F0931735%2F20240114%2Fob_99d163_pasc-femme-boudoir.jpg)

/image%2F0931735%2F20240114%2Fob_5d111e_pascin-pute.jpeg)

/image%2F0931735%2F20240114%2Fob_acfef9_adieu-lucy.jpg)

/image%2F0931735%2F20240114%2Fob_b3596f_tombe-1.jpg)

/image%2F0931735%2F20240114%2Fob_539302_jules-pascin.JPG)

/image%2F0931735%2F20240114%2Fob_0b7507_r.jpeg)

/image%2F0931735%2F20240109%2Fob_43e264_palmier-enneige.JPG)

/image%2F0931735%2F20231224%2Fob_8b8e9f_cosaques-tableau.jpg)

/image%2F0931735%2F20231225%2Fob_3b8edd_detail-cosaques.jpg)

/image%2F0931735%2F20231225%2Fob_321acf_rieur.jpg)

/image%2F0931735%2F20231224%2Fob_64a309_ilia-gravure.jpg)

/image%2F0931735%2F20231224%2Fob_061486_orsel-31.JPG)

/image%2F0931735%2F20231225%2Fob_0d59c5_orsel-visages.JPG)

/image%2F0931735%2F20231226%2Fob_58dab2_orsel-plaque-ecrite.JPG)

/image%2F0931735%2F20231225%2Fob_fd176d_un-cafee-parisien310750.jpg)

/image%2F0931735%2F20231225%2Fob_525326_sadko-bonne.jpg)

/image%2F0931735%2F20231225%2Fob_a41a7b_tolstoi.jpeg)

/image%2F0931735%2F20231224%2Fob_2a768e_sultan-mehmed-iv-2.jpg)

/image%2F0931735%2F20231224%2Fob_ae166e_cosaques-tableau.jpeg)

/image%2F0931735%2F20231225%2Fob_7abefc_cossack-repin-detail-2.jpg)

/image%2F0931735%2F20231225%2Fob_a35dda_reproduction-cosaques-amis.jpeg)

/image%2F0931735%2F20231225%2Fob_576b2c_0af2b78-1699978944734-emeric-lhuisset.jpg)

/image%2F0931735%2F20231225%2Fob_6c8110_2nde-version-tableau.jpg)

/image%2F0931735%2F20231225%2Fob_faacd9_0af2b78-1699978944734-emeric-lhuisset.jpg)

/image%2F0931735%2F20231225%2Fob_908ec0_cosaques-danse.jpeg)

/image%2F0931735%2F20231226%2Fob_d3367b_esquisse-fusain-zaporogues.jpeg)

/image%2F0931735%2F20231129%2Fob_6e3e65_street-oiseaux.JPG)

/image%2F0931735%2F20231129%2Fob_761a3c_street-gregos.JPG)

/image%2F0931735%2F20231129%2Fob_b4bf69_street-1.JPG)

/image%2F0931735%2F20231129%2Fob_660f92_street-trois-chats.JPG)

/image%2F0931735%2F20231129%2Fob_7aa16f_street-chat-aureole.JPG)

/image%2F0931735%2F20231129%2Fob_ec7122_street-chat-2.JPG)

/image%2F0931735%2F20231129%2Fob_67bdf6_chat.JPG)

/image%2F0931735%2F20231129%2Fob_714e30_street-chat-bouche.JPG)

/image%2F0931735%2F20231129%2Fob_c3bebd_street-joconde-rose.JPG)

/image%2F0931735%2F20231129%2Fob_24008a_street-joconde-rouge.JPG)

/image%2F0931735%2F20231129%2Fob_7e8c81_street-dessus-porte.JPG)

/image%2F0931735%2F20231129%2Fob_217831_porte-ouverte-joconde.JPG)

/image%2F0931735%2F20231129%2Fob_b5cd0a_street-rue-androuet.JPG)

/image%2F0931735%2F20231129%2Fob_1b2300_street-den.JPG)

/image%2F0931735%2F20231129%2Fob_5d474e_strreet-den-et-joconde.JPG)

/image%2F0931735%2F20231129%2Fob_e02d4f_den-joc.JPG)

/image%2F0931735%2F20231205%2Fob_942950_servoz.jpeg)

/image%2F0931735%2F20231129%2Fob_3aeebb_street-no-garcon.JPG)

/image%2F0931735%2F20231202%2Fob_b6d7a0_no-2.JPG)

/image%2F0931735%2F20231202%2Fob_bbaf9b_street-smile-tigre.JPG)

/image%2F0931735%2F20231202%2Fob_6c2de1_street-smile-renard.JPG)

/image%2F0931735%2F20231202%2Fob_bc325a_smile-veron.JPG)

/image%2F0931735%2F20231202%2Fob_036f42_miss-tic-rouge.jpeg)

/image%2F0931735%2F20231202%2Fob_1c618c_miss-tic-bleue.JPG)

/image%2F0931735%2F20231202%2Fob_08d83a_miss-tic-orange.JPG)

/image%2F0931735%2F20231204%2Fob_4fe8cc_mass-toc.JPG)

/image%2F0931735%2F20231202%2Fob_cc9e04_baiser-veron.JPG)

/image%2F0931735%2F20231202%2Fob_88367f_baiser-smartphone.JPG)

/image%2F0931735%2F20231204%2Fob_6b3051_souris-collaboration-avec-ledentelier.JPG)

/image%2F0931735%2F20231204%2Fob_5500bb_gorille.JPG)

/image%2F0931735%2F20231204%2Fob_4aa8f9_tarte-biche.jpg)

/image%2F0931735%2F20231204%2Fob_3378c9_codex-aries-cypris.JPG)

/image%2F0931735%2F20231205%2Fob_34e1ae_acrossus-coumba.JPG)

/image%2F0931735%2F20231205%2Fob_0d87e0_cilonia-helix.JPG)

/image%2F0931735%2F20231209%2Fob_2858f7_codex-livingstone.JPG)

/image%2F0931735%2F20231205%2Fob_d028ac_banksi.JPG)

/image%2F0931735%2F20231205%2Fob_efbe6e_napoleon.JPG)

/image%2F0931735%2F20231205%2Fob_fec3c6_juan-barros.JPG)

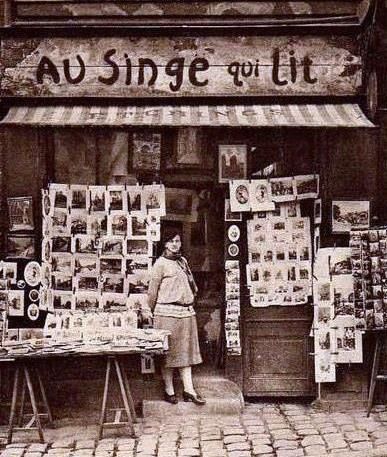

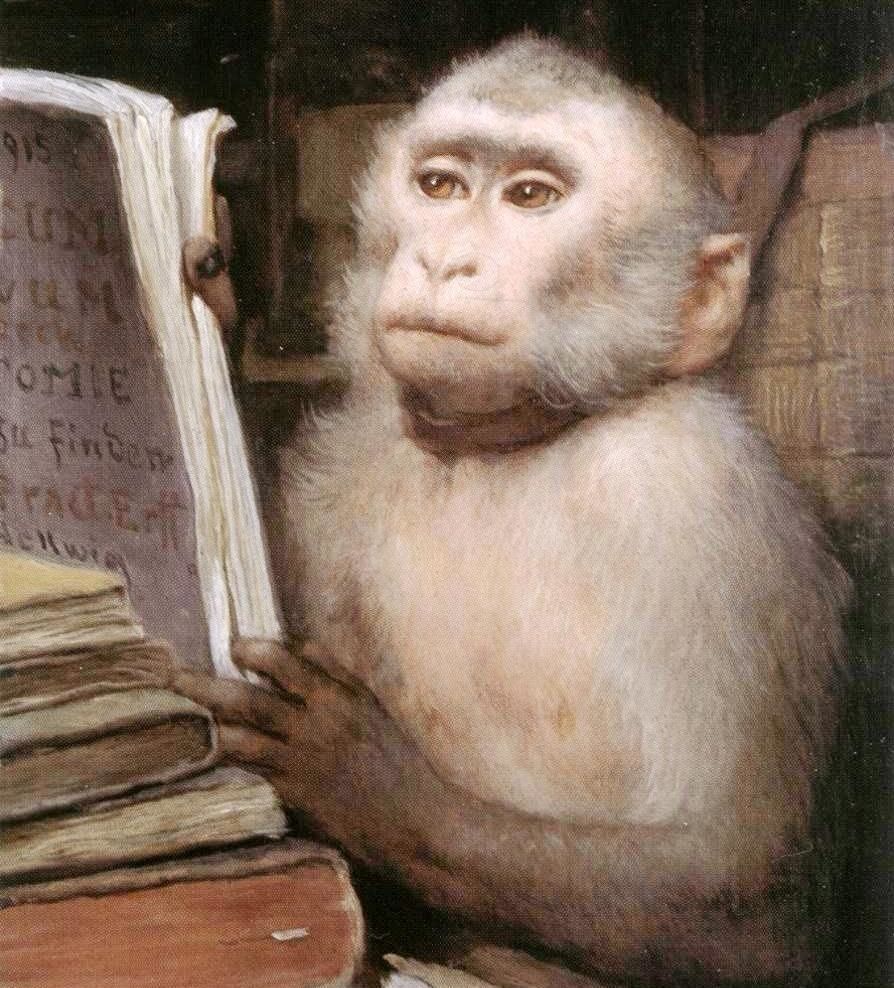

/image%2F0931735%2F20231206%2Fob_fd3255_singe-qui-lit-3.JPG)

/image%2F0931735%2F20231206%2Fob_c9c245_singe-qui-lit.JPG)

/image%2F0931735%2F20170121%2Fob_71c94e_p1010663.JPG)

/image%2F0931735%2F20240402%2Fob_35b561_la-folie-pigalle.jpg)

/image%2F0931735%2F20240304%2Fob_b5dbb9_parapluies.JPG)

/image%2F0931735%2F20240330%2Fob_a6ec85_oeufs-rouges.JPG)

/image%2F0931735%2F20240324%2Fob_ae1fcc_rothko-bleu.jpg)

/image%2F0931735%2F20240316%2Fob_3c2afb_herbin-paysage-sud.JPG)