La rue Coustou portait un joli nom lorsqu'elle faisait partie du village et était séparée de Paris par le mur des Fermiers Généraux : rue Florentine.... (moi qui habite rue André Del Sarte, Florentin illustre, j'aurais aimé qu'elle ne change pas....)

Diane à la biche (Tuileries) Guillaume Coustou

Mais ne soyons pas trop difficile, cette fois, ce n'est pas le propriétaire des terrains lotis qui lui a donné son nom en 1864, mais un sculpteur, frère et père de sculpteur qui travailla pour le roi Soleil.

Un des chevaux de Marly. Place de la Concorde. Guillaume Coustou. (copie... l'original est au Louvre)

Guillaume Coustou (1677-1746) reçut des commandes pour la chapelle de Versailles, le Trianon, les Tuileries et surtout pour le parc de Marly où fut créé son chef d'œuvre : les chevaux de Marly aujourd'hui au Musée du Louvre.

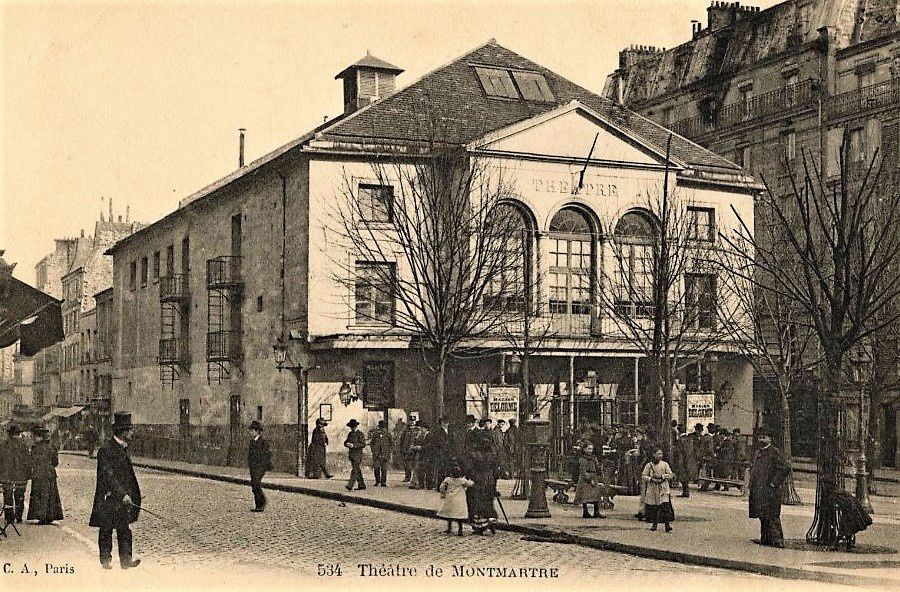

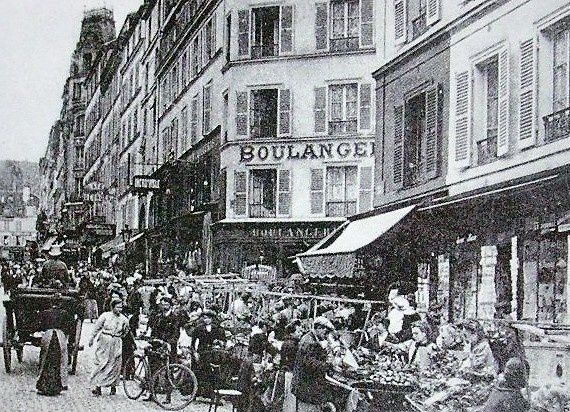

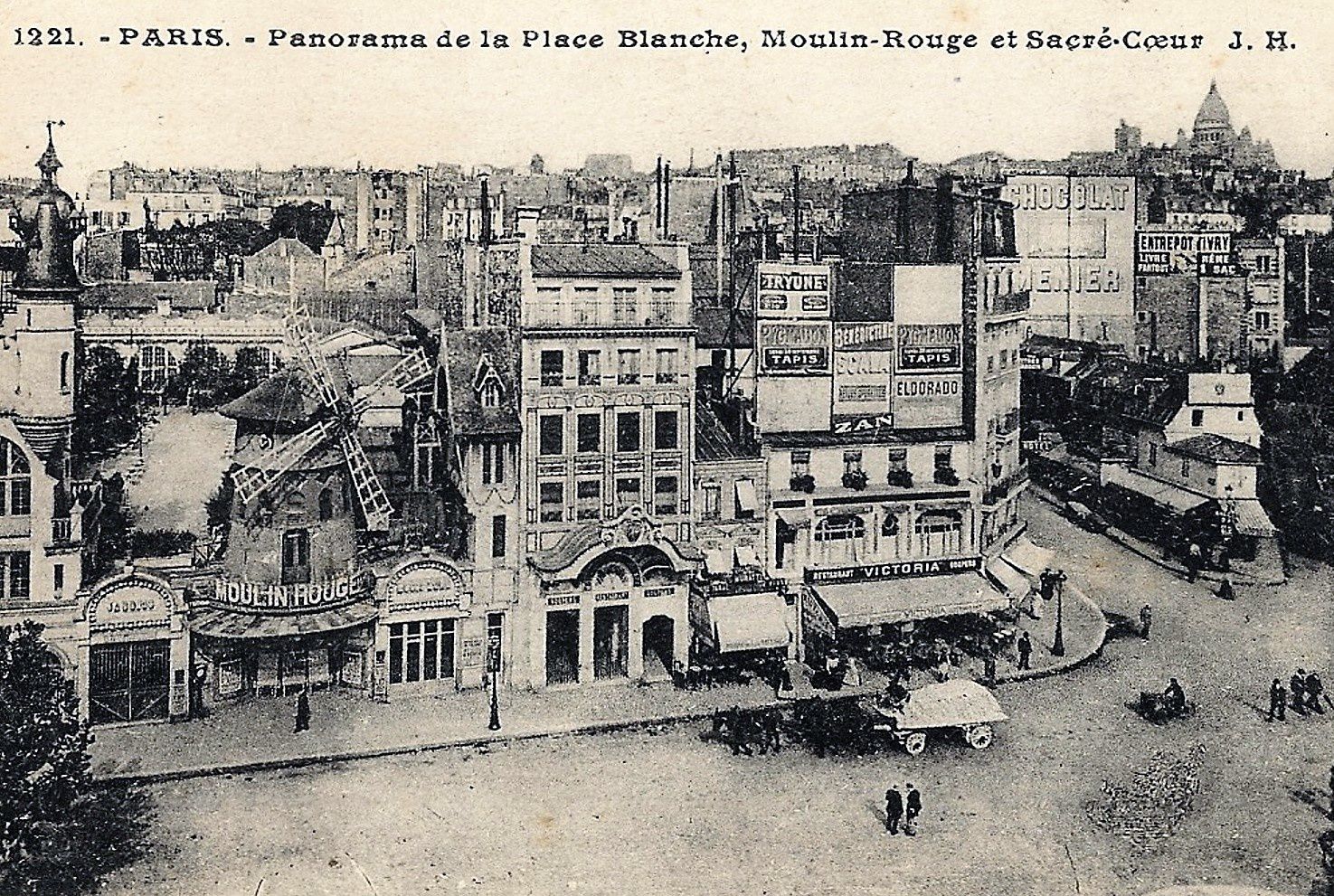

Angle boulevard de Clichy -rue Coustou 1904

Angle boulevard de Clichy- rue Coustou 2017

La rue commence avec deux imposants immeubles qui ont remplacé les petites constructions du début du XXème siècle. A gauche une construction banale, plutôt laide, avec en rez de chaussée un "Chat Noir 1881" qui n'a rien de 1881 et rien de Chat noir! Certains touristes se laissent prendre par l'enseigne mythique aujourd'hui disparue.

A droite, l'immeuble qui a remplacé en 1925 les petits bâtiments est un bel exemple de l'architecture Art-Déco.

Il est classé et mérite notre attention à plus d'un titre.

Son architecte est célèbre. Il s'agit de Charles Lemaresquier (1870-1972) qui est l'auteur à Paris de bâtiments remarquables comme le siège de Félix Potin, rue Réaumur, ou le Palais Berlitz qui abrita, bien malgré lui, l'ignoble exposition antisémite, organisée pendant l'occupation nazie.

Angle boulevard de Clichy -Coustou I904

Angle boulevard de Clichy - Coustou

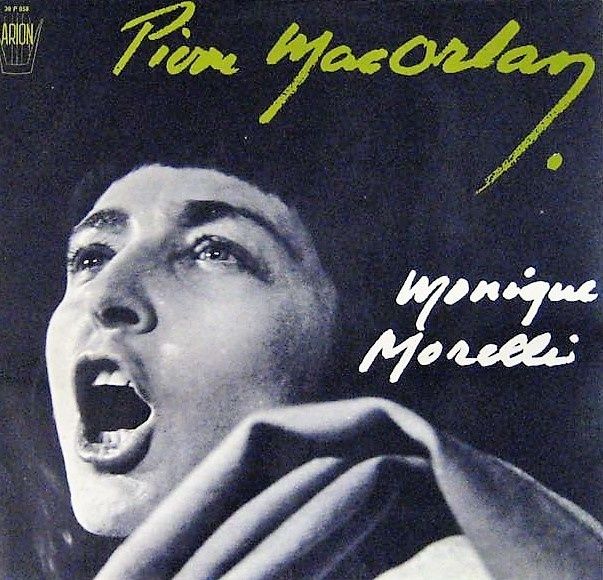

Le Radio Hôtel a eu pour client en 1928 Jacques et Simone Prévert.

Le poète y écrivit quelques uns de ses premiers poèmes.

C'est en 1947 que cet immeuble devient la pépinière des nouveaux talents poétiques de la chanson française.

Jacques Canetti dont ne dira jamais assez l'audace et le flair, ouvre une salle de spectacle : Les Trois Baudets, au 2 rue Coustou.

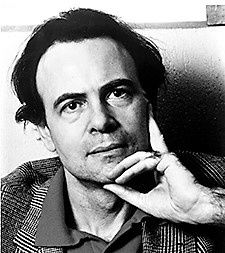

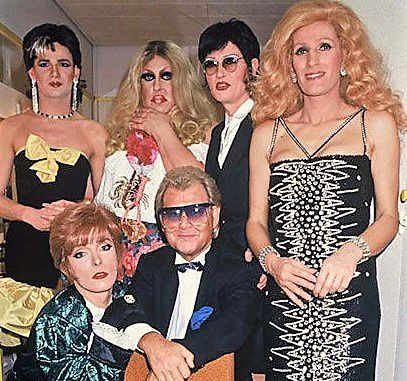

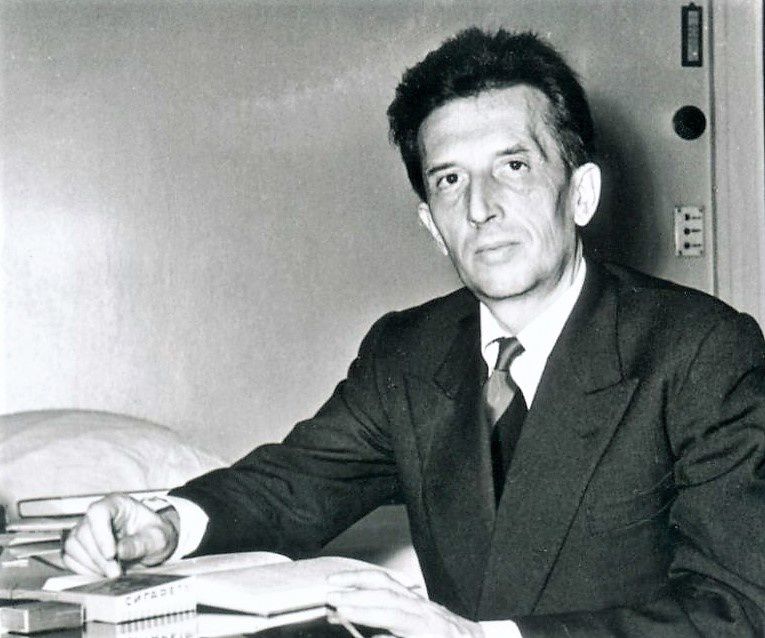

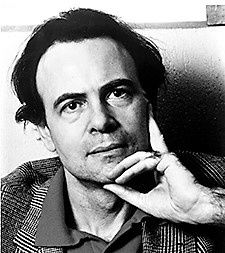

Jacques Canetti devant Les Trois Baudets.

Il y invite des artistes inconnus et dont aucune maison de production ne veut. Félix Leclerc, ignoré au Québec, connaît aux Trois Baudets ses premiers succès. Jacques Brel que Philips ne veut pas produire est poussé sur la scène, six jours de suite par Canetti.

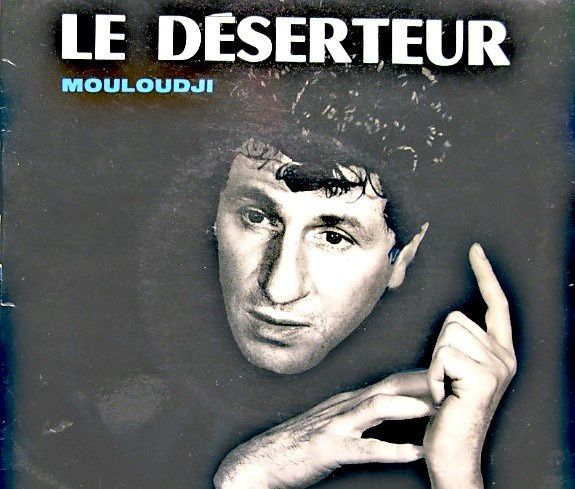

.... Le meilleur de la chanson est lancé ici, dans ce Montmartre qui retrouve sa vocation. On ne saurait citer tous ceux qui doivent à Canetti et aux Trois Baudets le lancement de leur carrière : Brassens, Béart, Aznavour, Gainsbourg, Boris Vian, Mouloudji, Nougaro....

Heureux temps où l'on chantait en français et où le talent était si manifeste qu'il s'exportait bien au-delà de nos frontières!

(...On s'amusera à reconnaître sur la photo prise aux Trois Baudets, des humoristes, des chanteurs, groupés autour de Canetti!)

On sait que c'est sur cette scène que Mouloudji auquel Vian avait confié sa chanson "Le déserteur" écrite après Dien Bien Phu, conseilla à son ami d'en changer la dernière phrase qu'il jugeait en contradiction avec le poème pacifiste :

... "Prévenez vos gendarmes que je tiendrai une arme et que je sais tirer."

par :

..."Prévenez vos gendarmes que je serai sans arme et qu'ils pourront tirer."

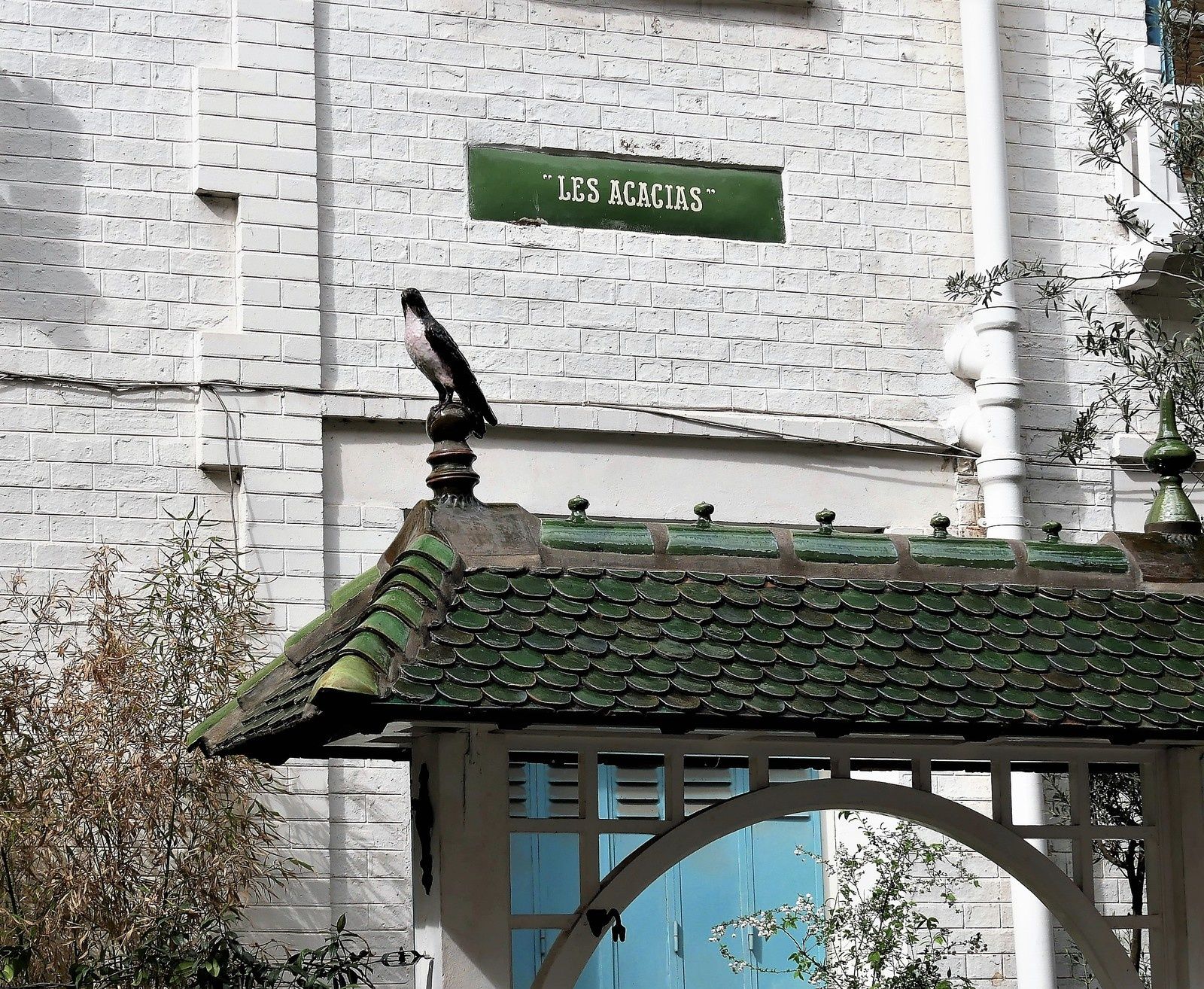

Au 4, un autre bâtiment classé surprend par son architecture fonctionnelle et épurée. Il s'agit d'un garage construit en 1927 par Gabriel Veyssière, réalisation harmonieuse du Mouvement Moderne.

Le 5 a besoin d'être étayé en attendant que sur le terrain vague voisin s'édifie un autre immeuble qui viendra l'épauler! Espérons qu'il tiendra jusque là, dans ce quartier au sous-sol en gruyère de gypse!

Un atelier-théâtre est établi au 7. C'est un lieu comme il y en a hélas de moins en moins à Montmartre, ouvert à la créativité, à l'audace. Le mini théâtre propose des spectacles pour enfants ou pour adultes, souvent originaux et décapants.

Au 9 vous pourrez vous faire masser que vous soyez Yin ou Yang...

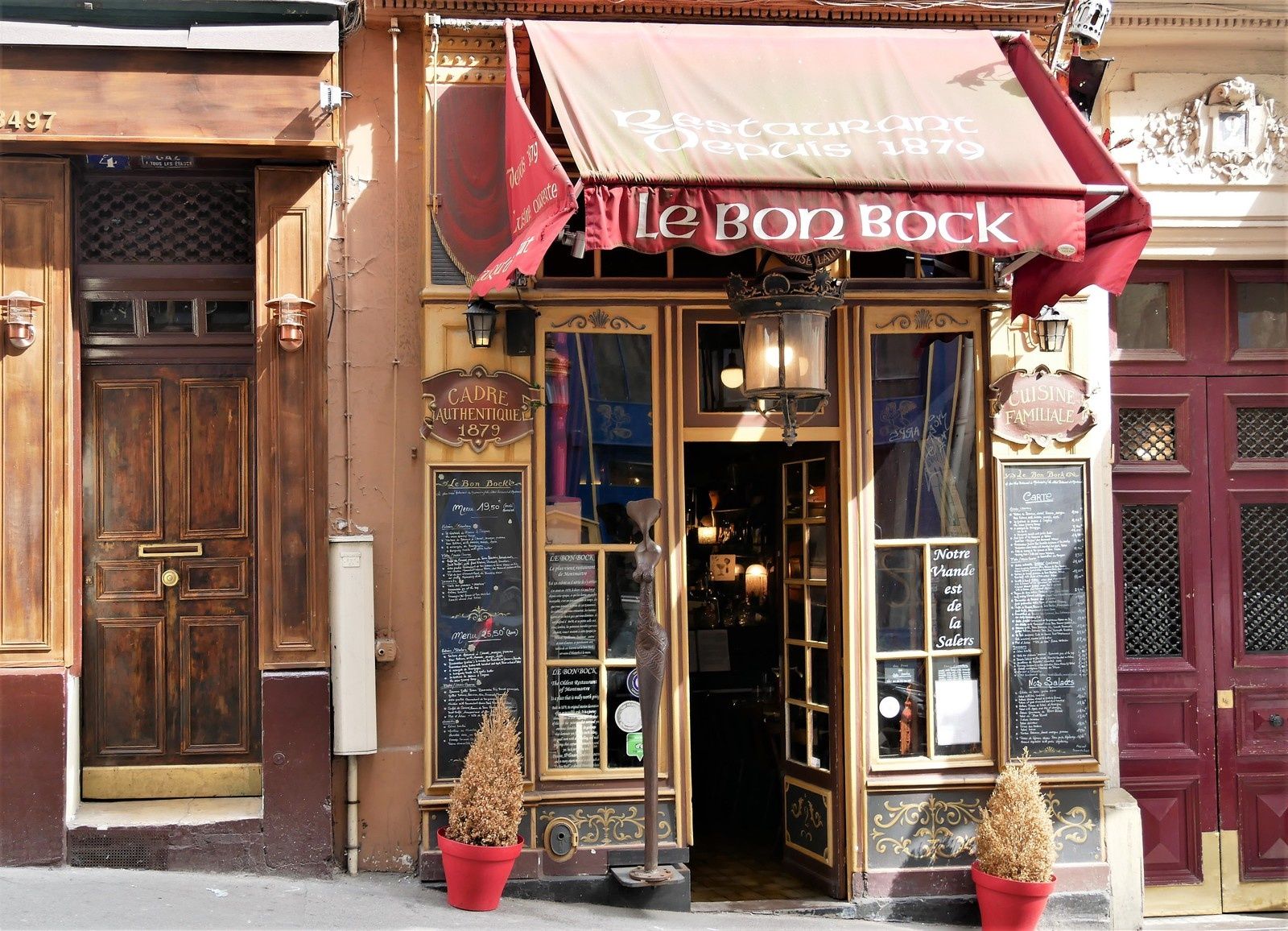

Le 9 bis aujourd'hui en déshérence fut un café populaire qui selon les spécialistes de Zola, aurait pu, avec quelques autres, inspirer l'écrivain pour son Assommoir. On ne prête qu'aux riches!

Il s'est appelé au milieu du XXème siècle l'Aero.

Une boîte de nuit lui a succédé avant de péricliter : "le Pin Up Bar" dont il reste l'enseigne qui s'envoie en l'air et les mots poétiques sous la jolie dame : "A l'ombre des murmures".

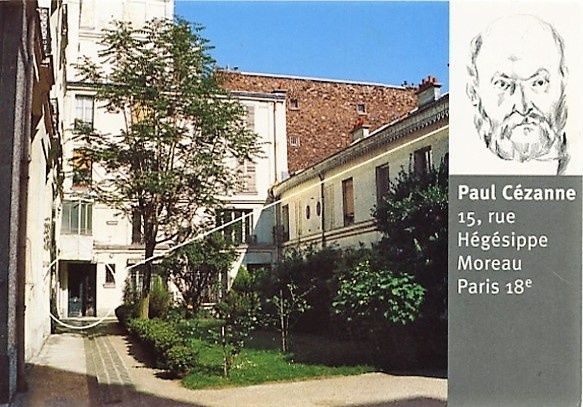

Au numéro 11, un immeuble à pan coupé sur les rues Coustou et Puget a gardé la mémoire d'un jeune homme qui y habita alors qu'il commençait à écrire.

Un jeune homme aujourd'hui prix Nobel de littérature : Patrick Modiano.

Il est émouvant de rencontrer ici cet homme sensible au temps qui fuit, aux traces que laissent les humains dans la ville. Pas moins de trois de ses romans évoquent la rue Coustou :

"Remise de peine" (1988) récit autobiographique sur l'enfance écrit alors que Modiano avait 20 ans et qu'il vivait dans un petit appartement de cet immeuble.

"La Petite Bijou" (2001) dont l'héroïne est née et habite au 11.

"Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier" (2014) dans lequel l'écrivain revient dans cette rue où il a commencé à écrire..

"Il avait rédigé les vingt pages de "Place Blanche" dans une chambre, au 11 de la rue Coustou, un ancien hôtel....."

Comme des travaux étaient engagés pour transformer les chambres en studios, le jeune homme se réfugiait pour écrire à l'Aero :

"Pour écrire son livre sans entendre les coups de marteau, il se réfugiait dans un café de la rue Puget qui faisait l'angle avec la rue Coustou et sur lequel donnait la fenêtre de sa chambre."

(Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier".)

Difficile après cette évocation de continuer à explorer la rue. En fait, il n'y a plus grand chose à en dire.

Côté pair le 8 coupe les cheveux en quatre...

Le 10 livre des pizzas. Le livreur que j'ai rencontré alors qu'il partait en expédition m'a demandé de l'immortaliser...

Le 12 possède une porte comme je les aime avec un moucharabieh de fonte.... qui tangue avec la rue...

Boulangerie, angle des rues Coustou et Lepic

Le dernier immeuble côté pair abrite une boulangerie qui s'est fait ravaler la façade mais qui existait déjà en 1902...

Angle Coustou-Lepic, côté impair, mars 2017

Côté impair, c'est le célèbre Lux Bar de Bernard Dimey dont il y a bien de choses à dire.... mais son adresse est rue Lepic... alors rendez-vous dans cette rue si l'on veut les connaître!

Entre le boulevard de Clichy bruyant et noctambule et la rue Lepic commerçante et colorée, la petite rue Coustou, toute modeste qu'elle paraisse, résonne des grandes voix de la chanson française et de la voix en sourdine, douce et triste à la fois du poète et romancier dont l'œuvre accompagne, année après année les hommes de ma génération... et les autres.

Mais j'y pense... ces mots écrits sur l'enseigne du Pin Up Bar ne conviennent-ils pas à La petite musique de Modiano : l'ombre des murmures?

/image%2F0931735%2F20210310%2Fob_ead09f_img-6980.JPG)

Liens

Liens

deux ans avant que l'on ne donne son nom à la Villa.

deux ans avant que l'on ne donne son nom à la Villa.

La rue fait un angle droit, laissant devant elle l'impasse Marie Blanche où se dresse ce qu'il reste de l'hôtel gothique de l'Escalopier

La rue fait un angle droit, laissant devant elle l'impasse Marie Blanche où se dresse ce qu'il reste de l'hôtel gothique de l'Escalopier

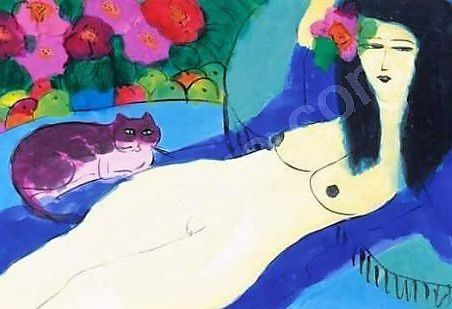

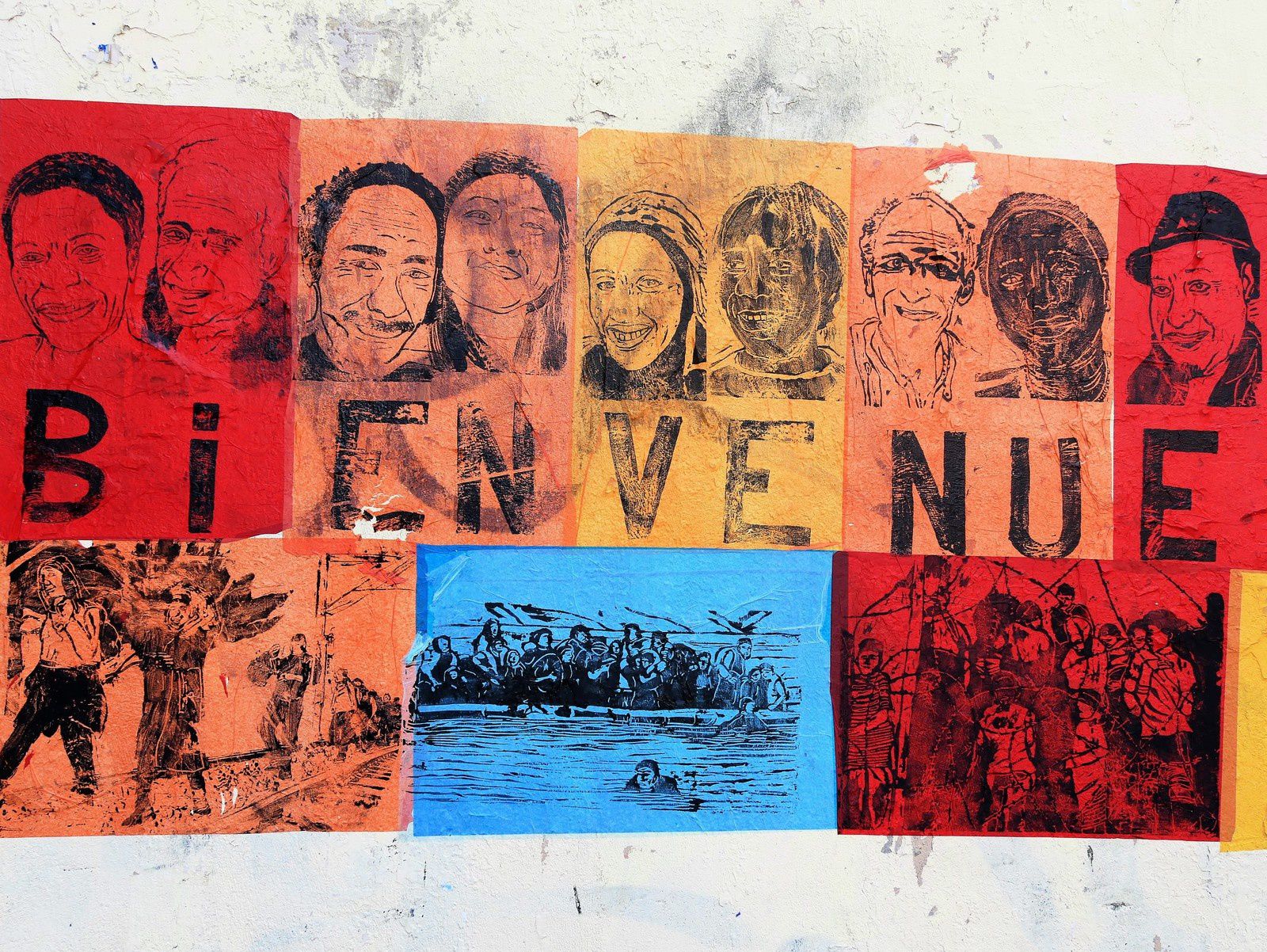

coussin sur les coussins, buisson dans les buissons, soleil dans le soleil et femme à côté d'une femme...

coussin sur les coussins, buisson dans les buissons, soleil dans le soleil et femme à côté d'une femme...

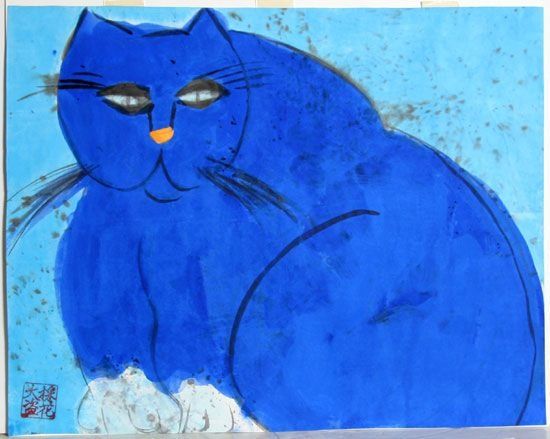

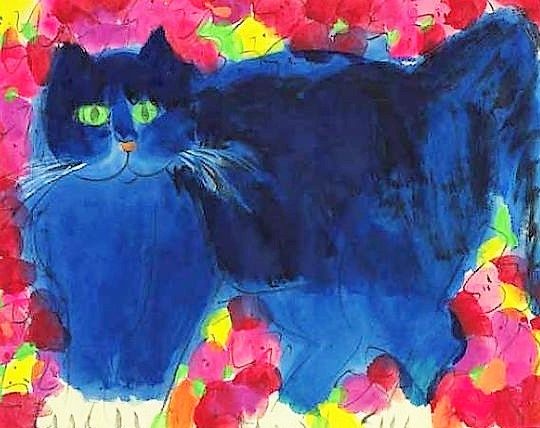

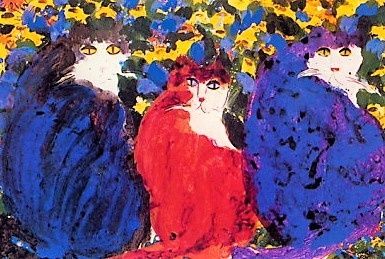

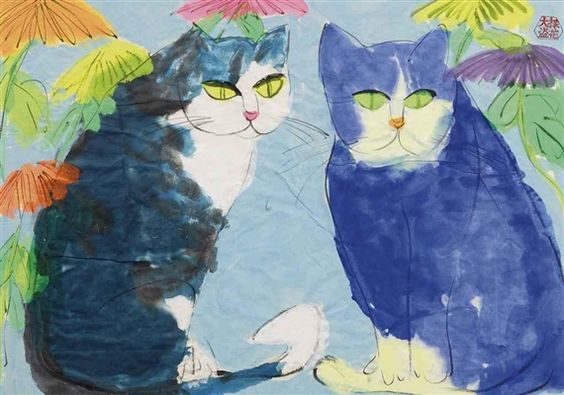

Avec Walasse Ting, il s'affirme, il se frotte aux pinceaux de Matisse, il donne un regard à la nuit.

Avec Walasse Ting, il s'affirme, il se frotte aux pinceaux de Matisse, il donne un regard à la nuit.

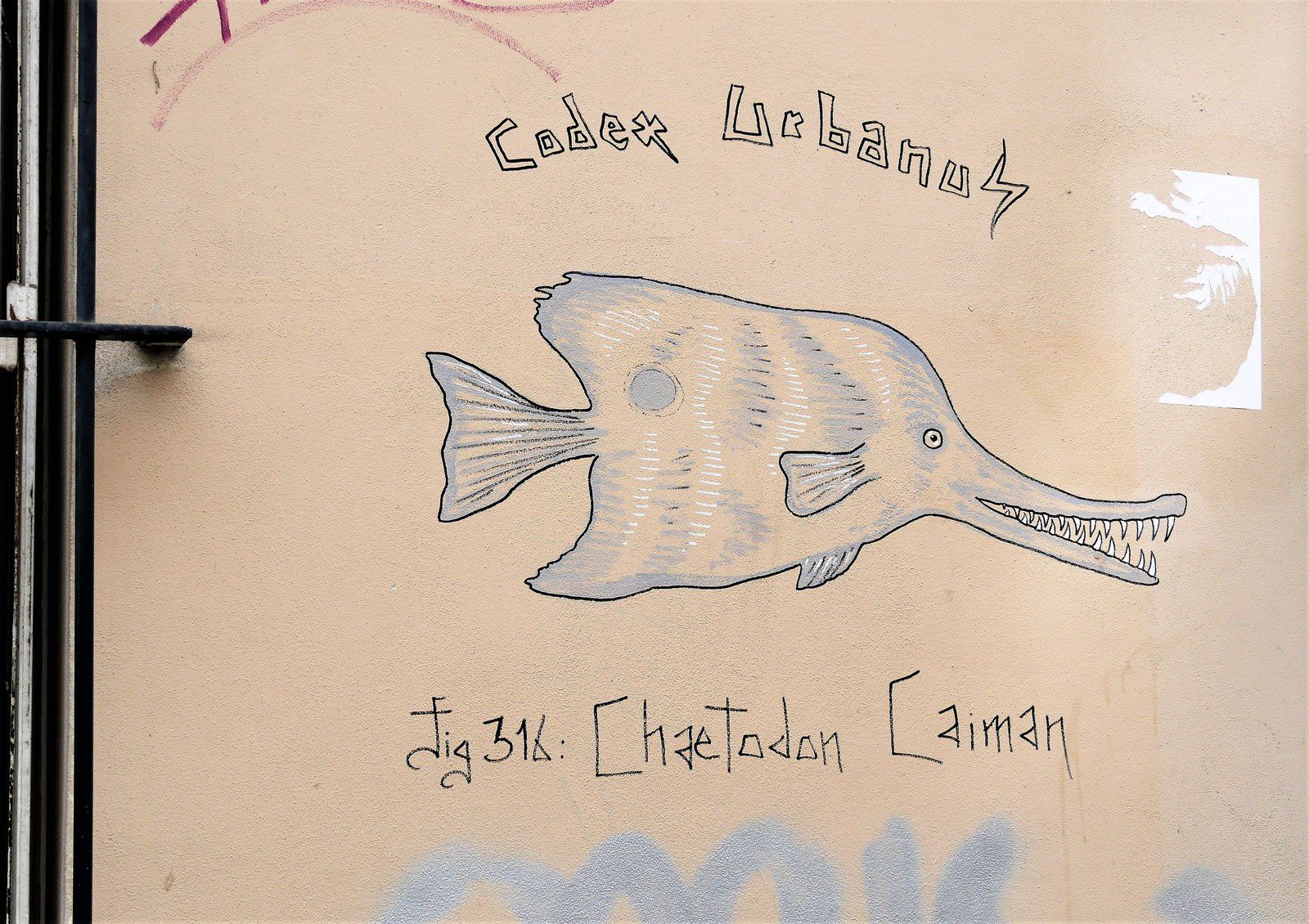

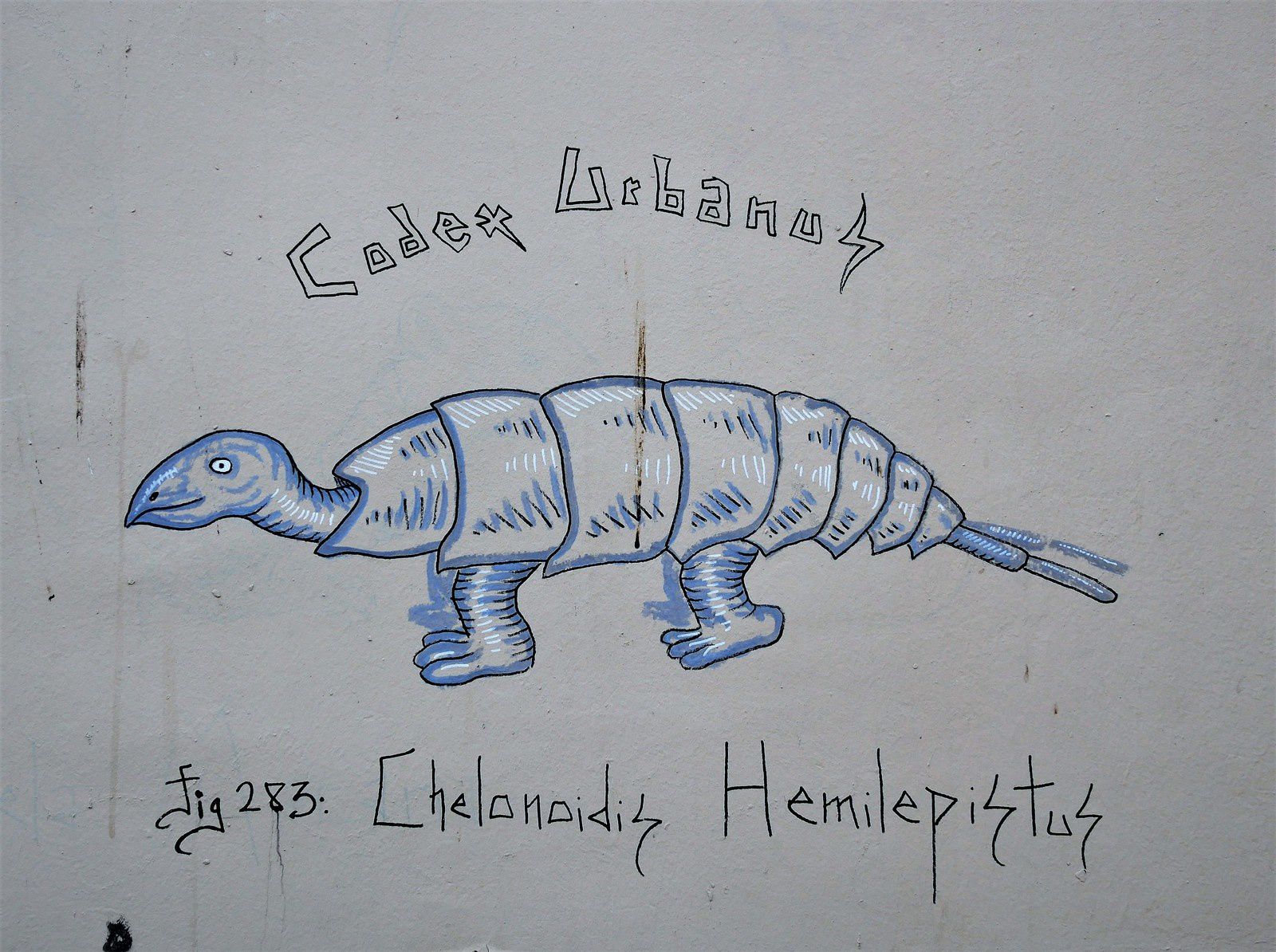

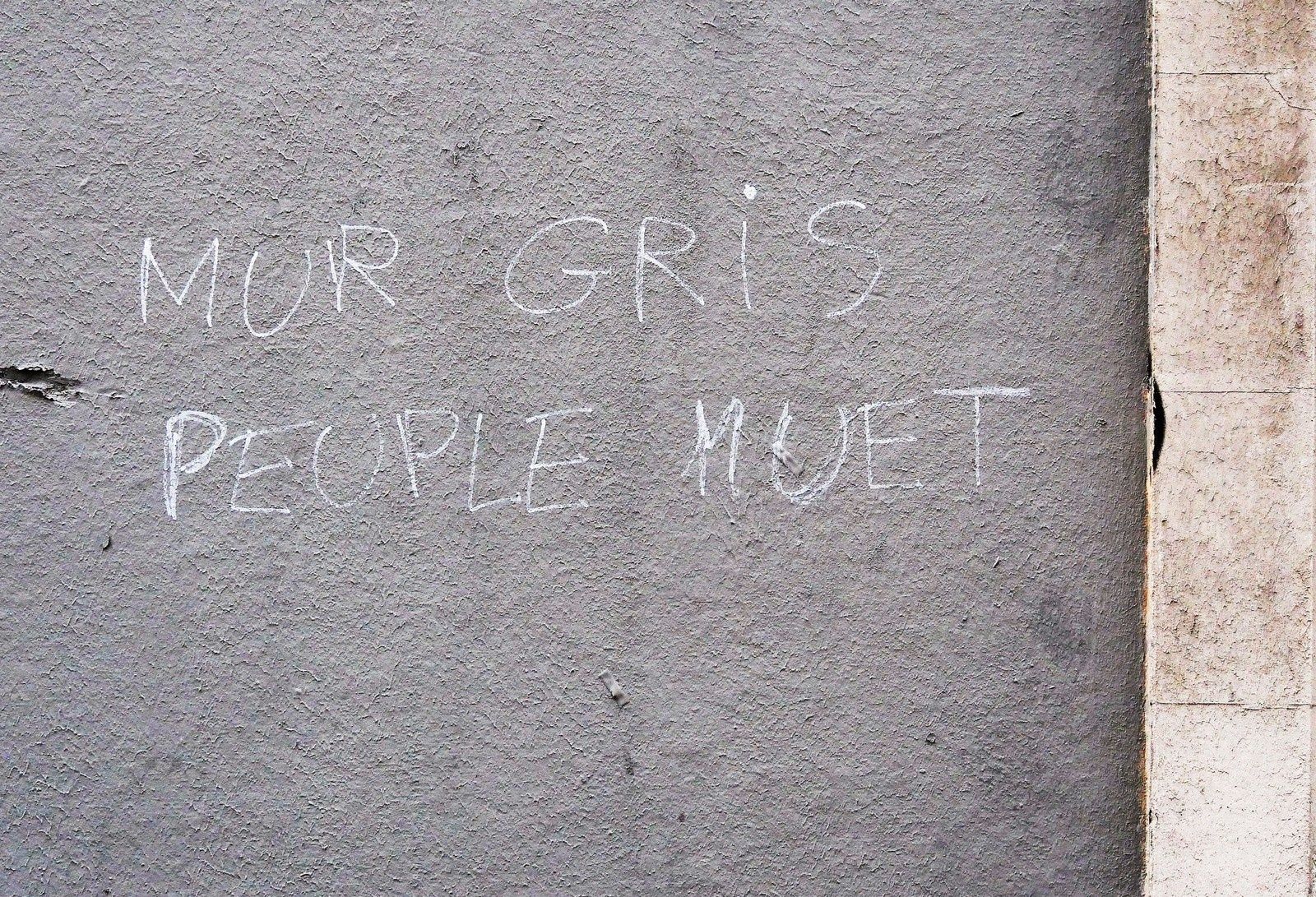

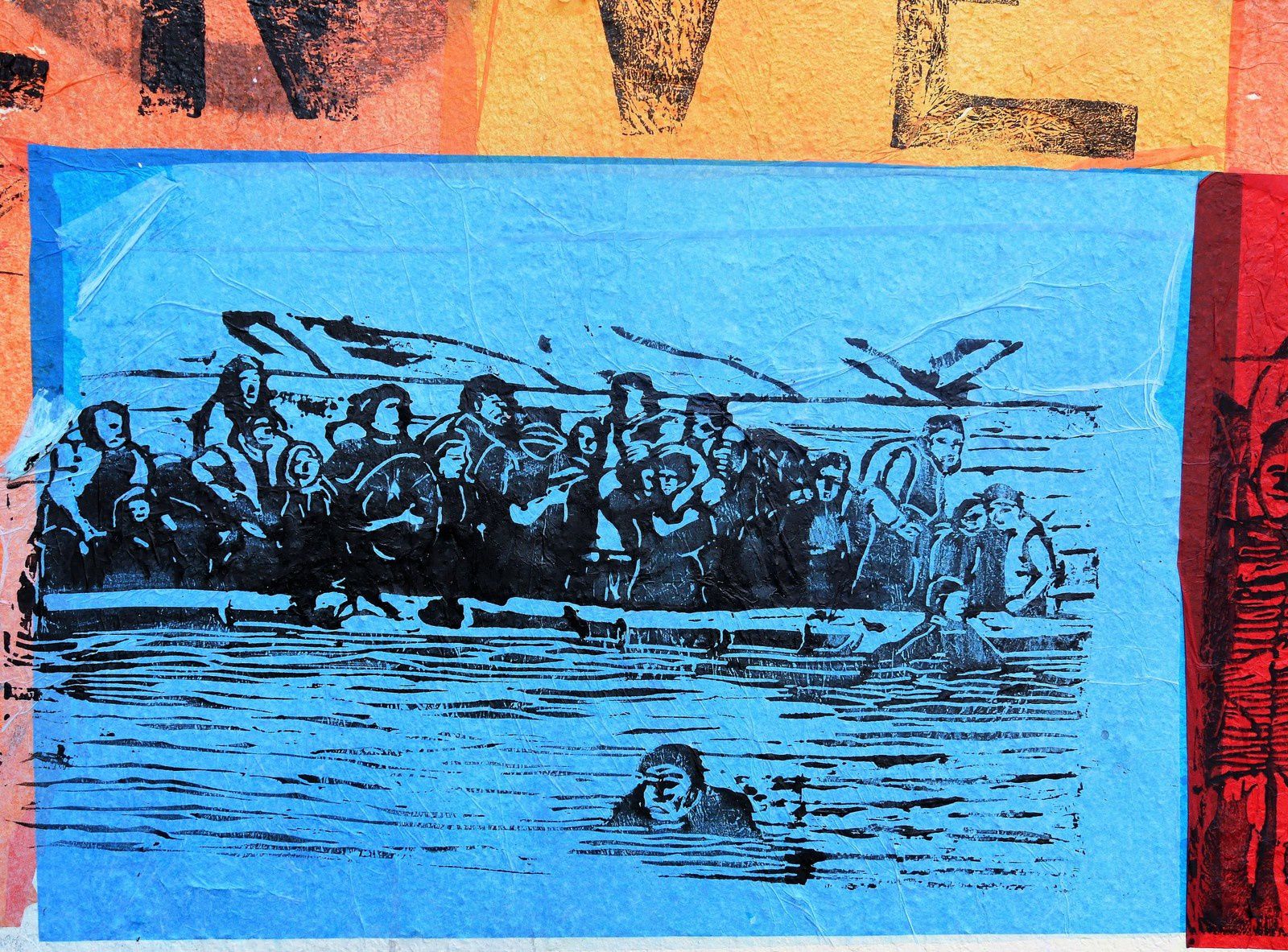

Il y a d'autres endroits pour s'exprimer, des murs tristes et gris qui ne demandent qu'à vivre....

Il y a d'autres endroits pour s'exprimer, des murs tristes et gris qui ne demandent qu'à vivre....

L'auteur de "Ride in peace" est un jeune homme, fou de vélo, collectionneur à qui on proposa un jour de 2013 de vider une cave où se morfondaient des dizaines de ces machines!

L'auteur de "Ride in peace" est un jeune homme, fou de vélo, collectionneur à qui on proposa un jour de 2013 de vider une cave où se morfondaient des dizaines de ces machines!

Les girafes paisibles, les zèbres nerveux ne s'enfuient pas à notre approche....

Les girafes paisibles, les zèbres nerveux ne s'enfuient pas à notre approche....

rues...

rues...

De son vrai nom Jean-François Perroy, il est un des premiers peintres des rues puisqu'il a commencé en 1982.

De son vrai nom Jean-François Perroy, il est un des premiers peintres des rues puisqu'il a commencé en 1982.

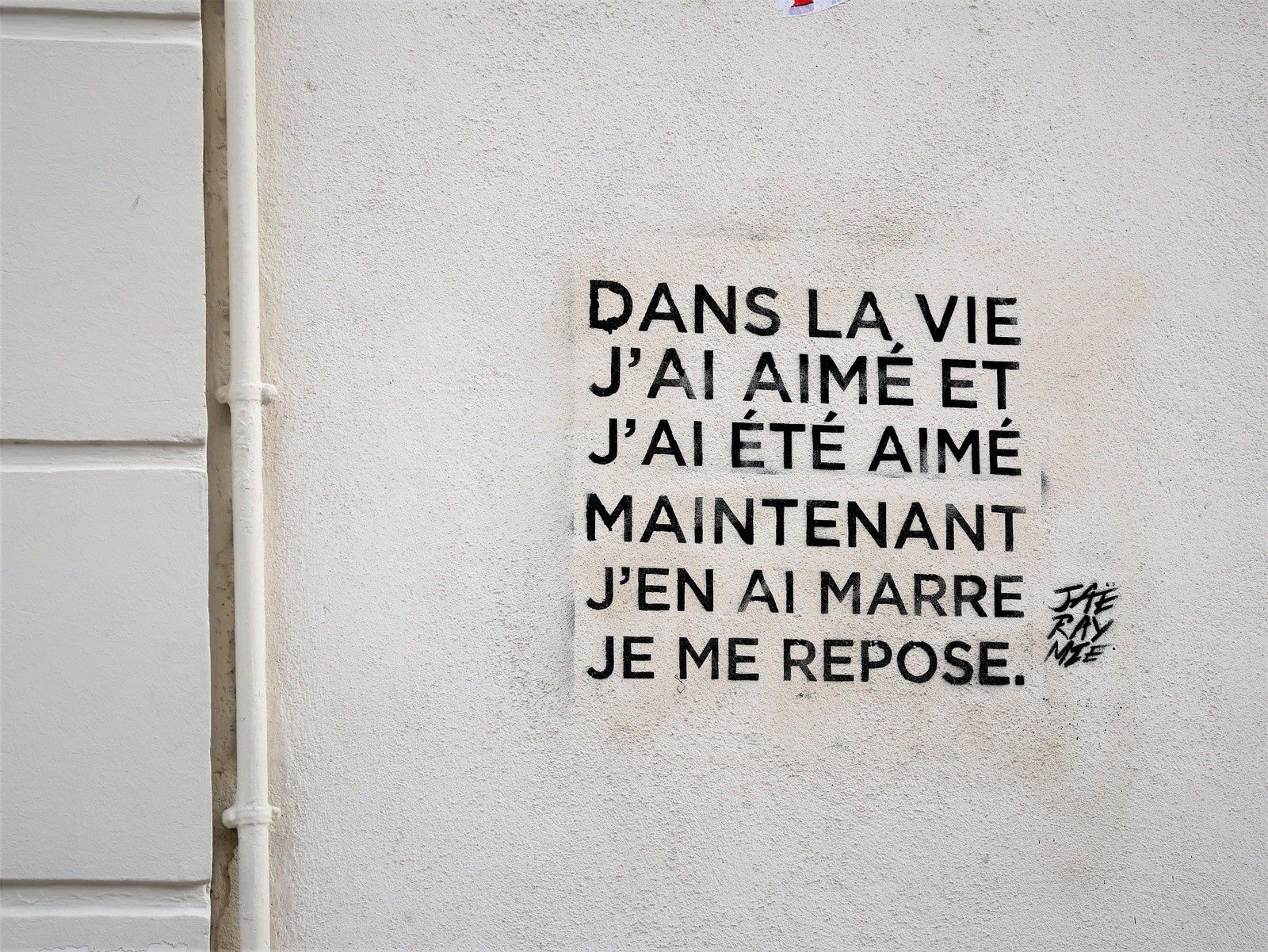

Un autre artiste urbain s'est exprimé sur le mur de la rue Biot. Il s'agit de Jae Ray Mie que nous avons déjà rencontré rue du Calvaire. Le cinéma est présent une nouvelle fois sans son pochoir, Sylvester Stallone faisant face à Mohammed Ali...

Un autre artiste urbain s'est exprimé sur le mur de la rue Biot. Il s'agit de Jae Ray Mie que nous avons déjà rencontré rue du Calvaire. Le cinéma est présent une nouvelle fois sans son pochoir, Sylvester Stallone faisant face à Mohammed Ali...

Rue Coustou, un vieux Café agonise en même temps que ses danseuses murales...

Rue Coustou, un vieux Café agonise en même temps que ses danseuses murales...

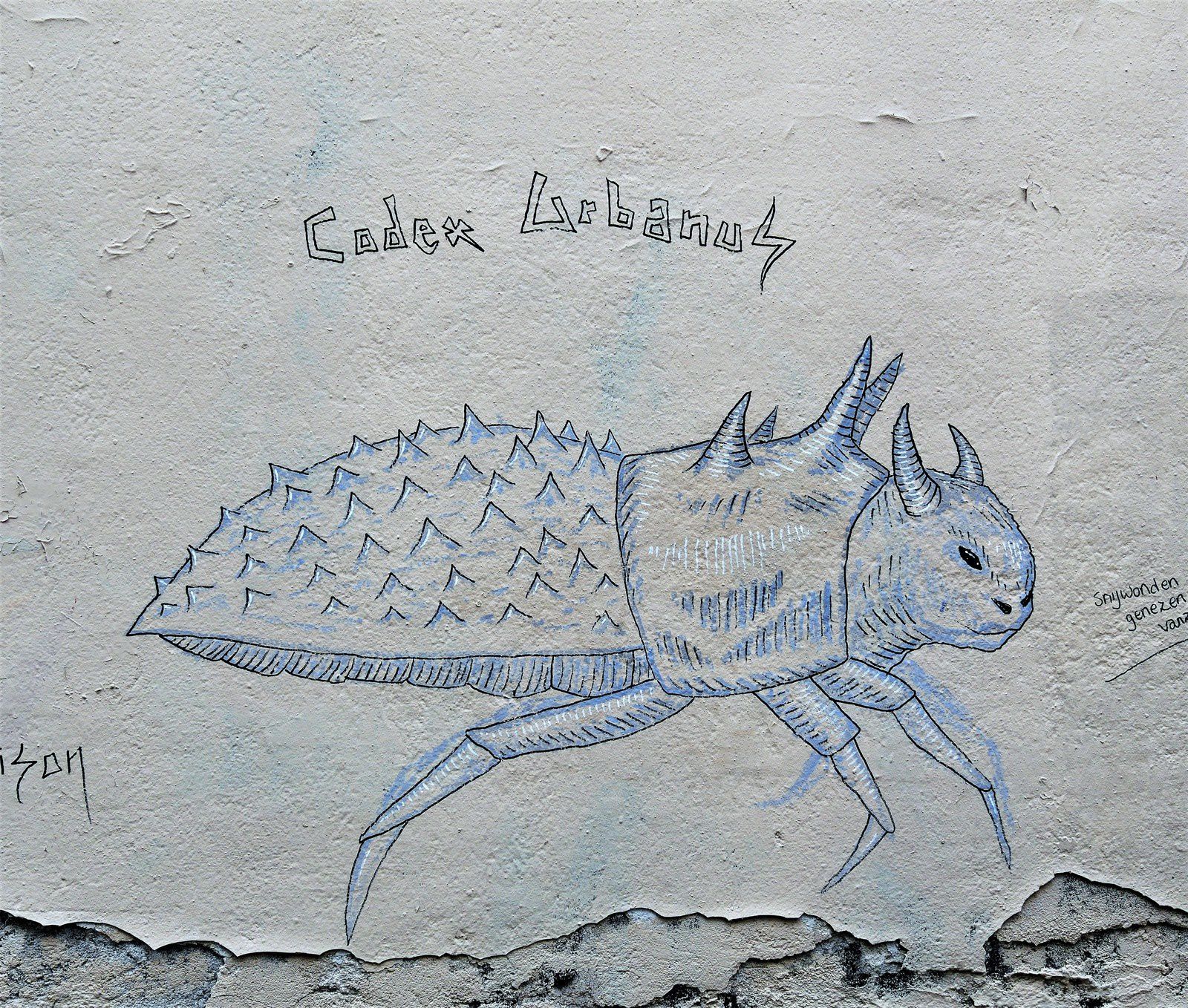

nt Quetzacoatl... Place du Calvaire.

nt Quetzacoatl... Place du Calvaire.

/image%2F0931735%2F20170121%2Fob_71c94e_p1010663.JPG)

/image%2F0931735%2F20240402%2Fob_35b561_la-folie-pigalle.jpg)

/image%2F0931735%2F20240304%2Fob_b5dbb9_parapluies.JPG)

/image%2F0931735%2F20240330%2Fob_a6ec85_oeufs-rouges.JPG)

/image%2F0931735%2F20240324%2Fob_ae1fcc_rothko-bleu.jpg)

/image%2F0931735%2F20240316%2Fob_3c2afb_herbin-paysage-sud.JPG)