La fameuse maison Neumont est une des plus singulières de Montmartre.

Nous l'avons déjà visitée en rendant hommage à son premier propriétaire, Maurice Neumont, mais n'avions dit que quelques mots de celui qui lui succéda et y mourut, Louis Icart.

Réparons cette injustice, d'autant plus criante que j'avais à l'époque émis un jugement assez négatif sur ce peintre connu surtout pour ses illustrations et pour ses dessins érotiques....

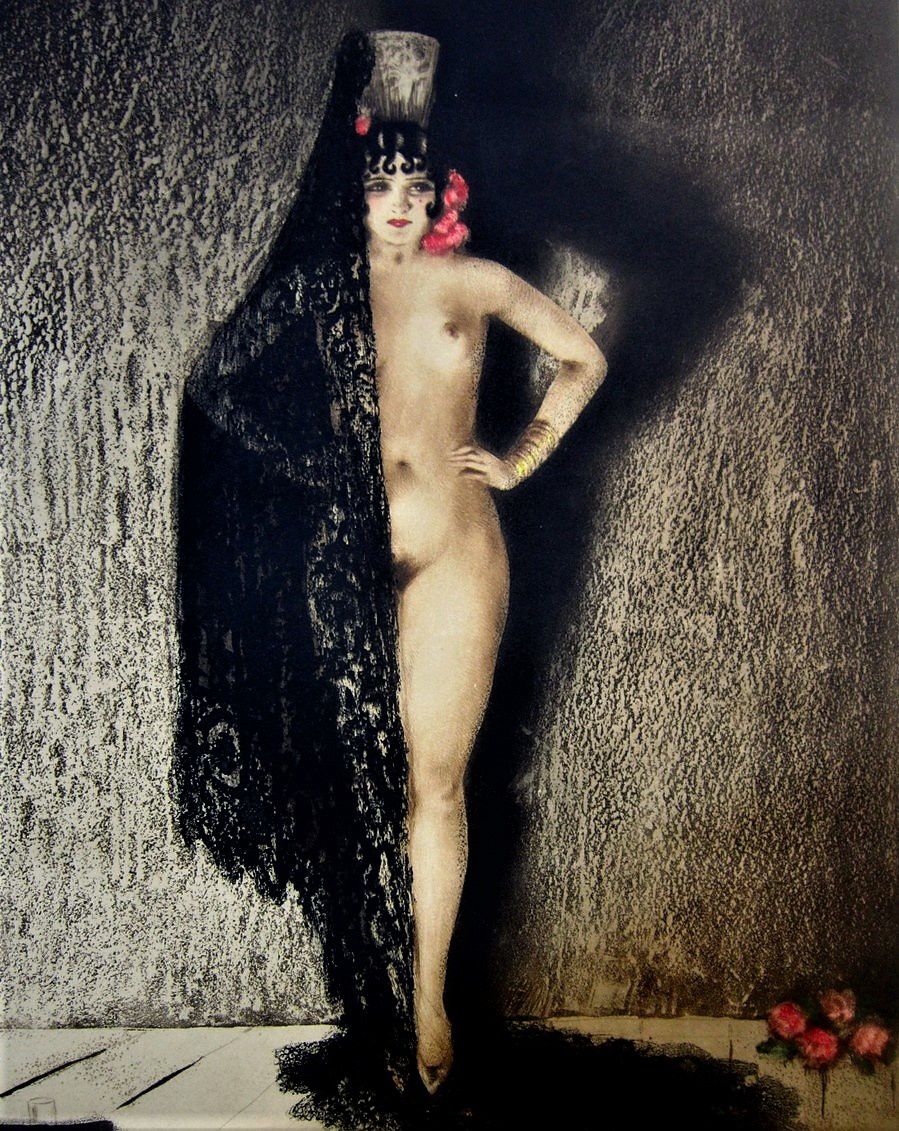

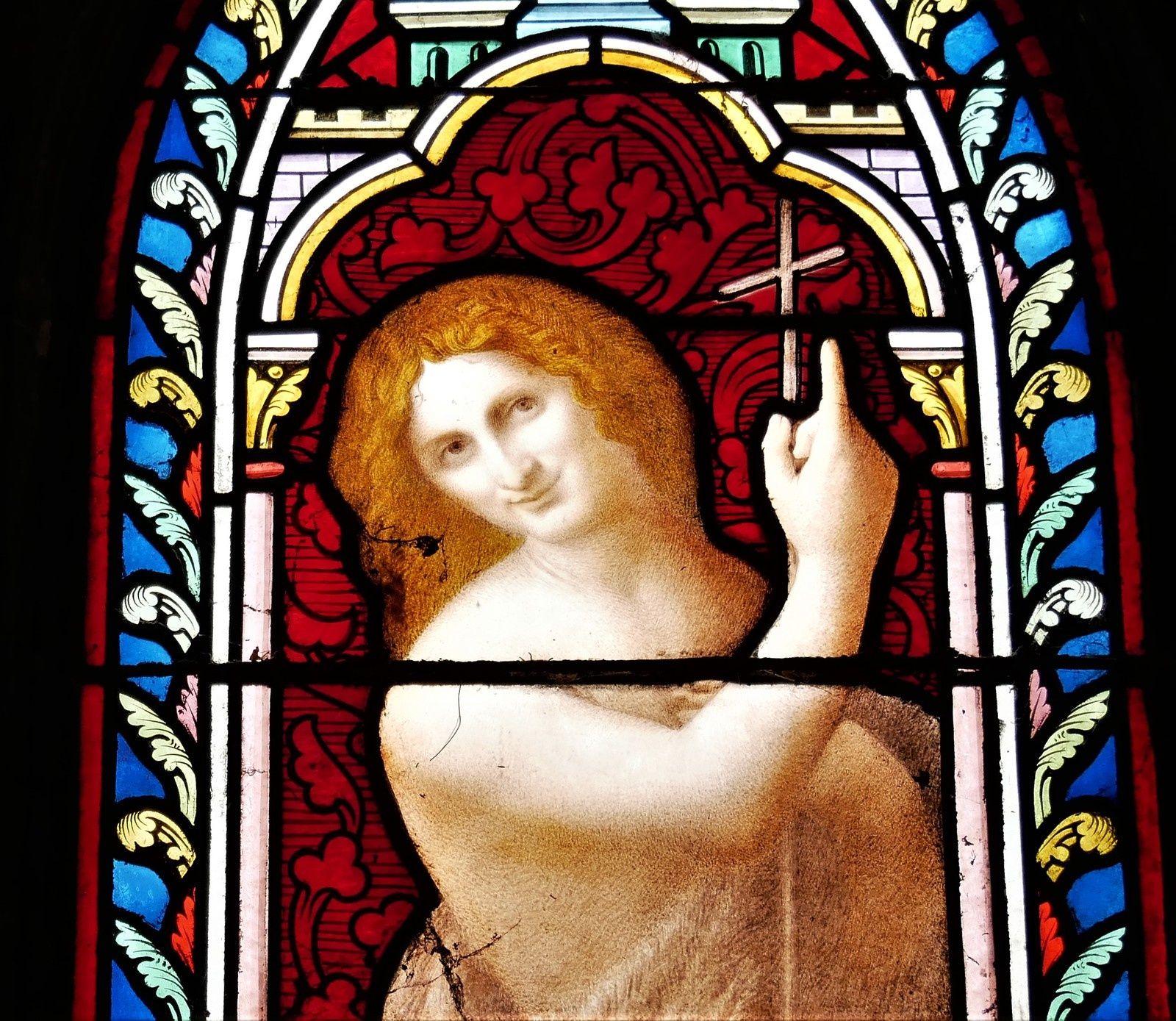

Illustration de Louis Icart pour Le Sopha de Crébillon

Il est vrai que son surnom, donné par les Américains de "Peintre de la Parisienne" ne lui a pas été favorable et l'a enfermé dans sa production pour catalogues et magazines féminins.

Il ne prit possession de la maison du 1 rue du Calvaire, une des plus haut perchées de Montmartre, sur un jardin abrupt, qu'en 1943. Le succès qu'il avait rencontré à New-York avec ses parisiennes sophistiquées lui avait permis de récolter une somme suffisante pour une telle dépense.

Son grand amour, Fanny, sa femme qui lui servit souvent de modèle, avait eu le coup de foudre pour cette maison "I900", construite par Louis Brachet, plein sud, fenêtres et baies ouvertes sur Paris étendu à ses pieds!

Quand il entre dans cette demeure entre ciel et terre, il a déjà accompli l'essentiel de son œuvre. Né en 1888, il a 55 ans et se sent libre de dessiner ce qui lui plaît.

Quand , jeune homme, il était arrivé à Paris, sa tante qui possèdait la maison de couture Valmont, l'engagea. C'est ce qui déclencha sa "vocation" pour le milieu du luxe et de la haute couture.

La 1ère guerre le conduisit sur d'autres chemins. Il y participa comme pilote d'avion et comme dessinateur. Sa série l'Exode montre s'il en était besoin quel peintre engagé il aurait pu devenir.

La voix du canon

Après la guerre, il adhéra à l'esthétique Art-Déco. Ses meilleurs dessins en sont de belles illustrations.

Il représente une femme de son temps, libre, indépendante. Une femme sensuelle et épanouie dans un monde où l'homme n'apparaît que rarement.

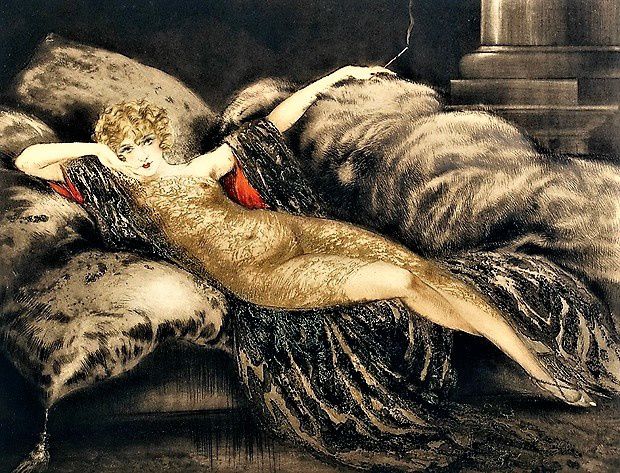

Si une partie des dessins paraît stéréotypée, il n'en est pas moins vrai qu'on y trouve, dans les plus réussis, un sens évident de la composition et de l'utilisation du décor, souvent en noir et blanc, résille végétale ou dentelle....

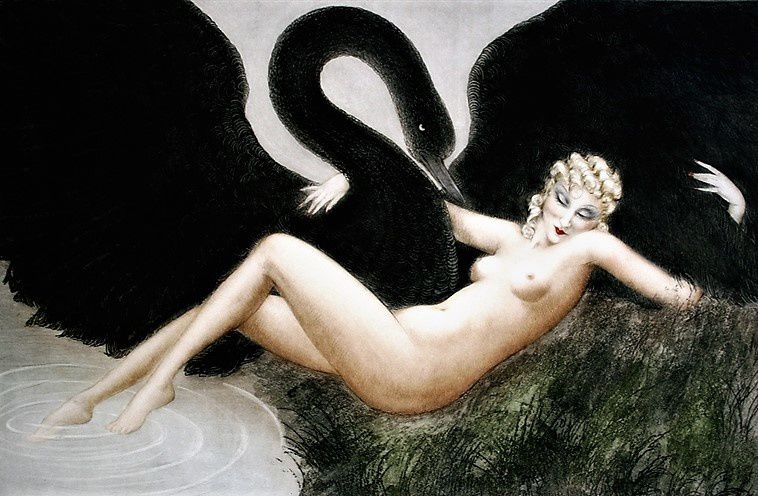

Il y a parfois chez Icart, cette présence d'un univers en gestation, des formes qui s'organisent peu à peu et d'où la femme semble sortir comme d'une vague. Comme dans cette composition du "paon blanc", une des plus étranges...

Le feuillage, la lumière, le plumage sont une écume qui dépose sur le rivage la femme émergeant du tourbillon noir de sa robe...

Dans ce dessin,"Diva", la femme est prise dans sa robe comme le sont les amoureux de Klimt dans leur mosaïque d'étoffes. Un filet rouge tombe de sa main, semblable à une tache de sang.

Il est rare de trouver chez Icart cette image de la femme dangereuse, telle que Gustave Moreau (peintre qu'il admire) la représentait.

Ici, c'est de l'ombre et de la mantille que sort le corps lumineux de la femme, comme un fruit de son écorce.

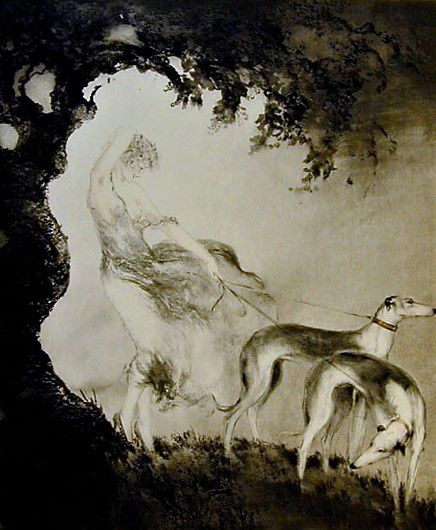

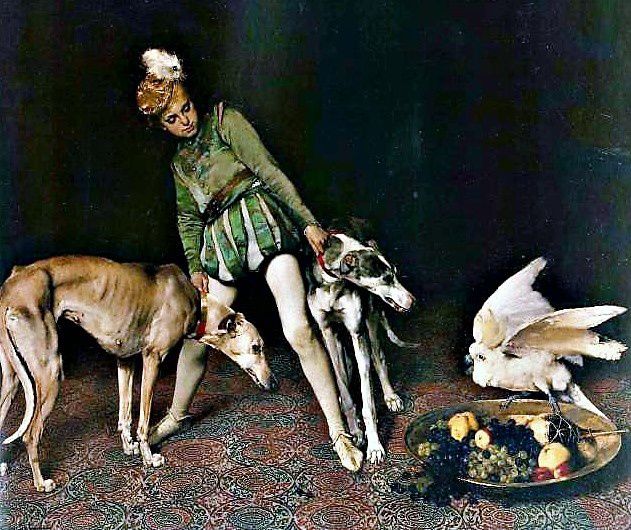

Icart aime associer la femme à la nature. Parfois ce sont les animaux qui l'accompagnent...

...Les souples lévriers, une extension de leur corps et de leur sensualité...

Le chat évidemment...

Plutôt que de concourir à qui sera le plus beau, la femme et le chat sont alliés. Difficile de savoir qui des deux est le plus chat, qui des deux est le plus femme!

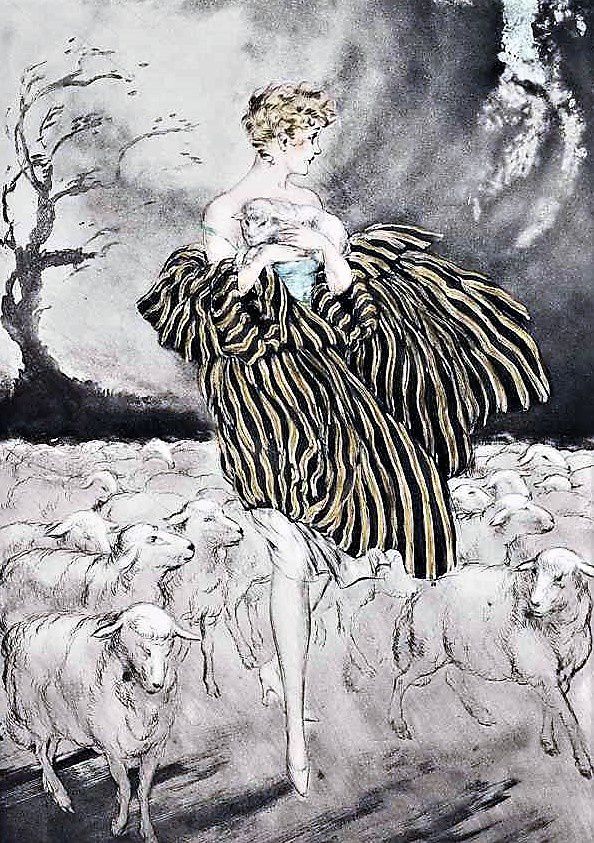

Quelques animaux encore, comme ce troupeau de moutons et cet agneau, sous un ciel de tempête, fuyant une menace. Un loup? Un boucher?

Un petit tour dans l'enfance avec ce regard jumeau du Chow-chow et de la femme dans les feuillages!

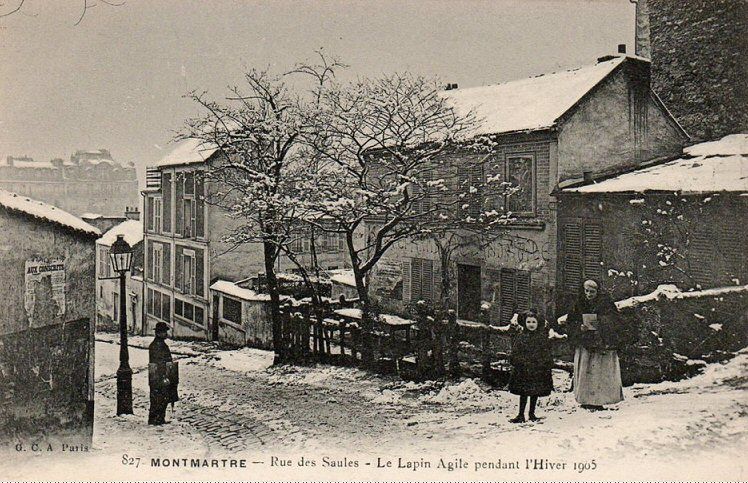

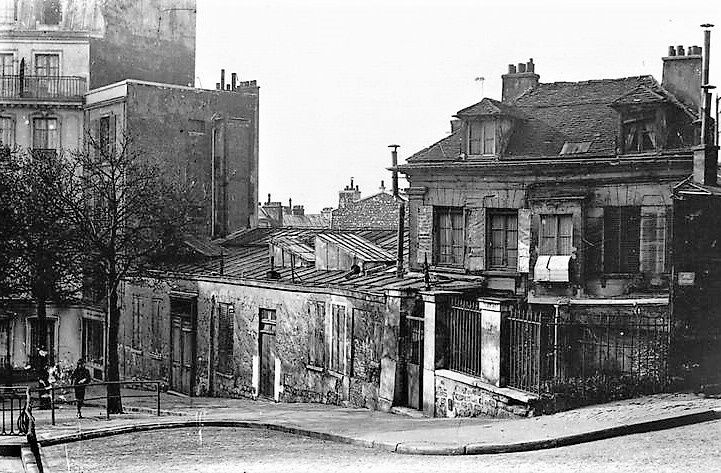

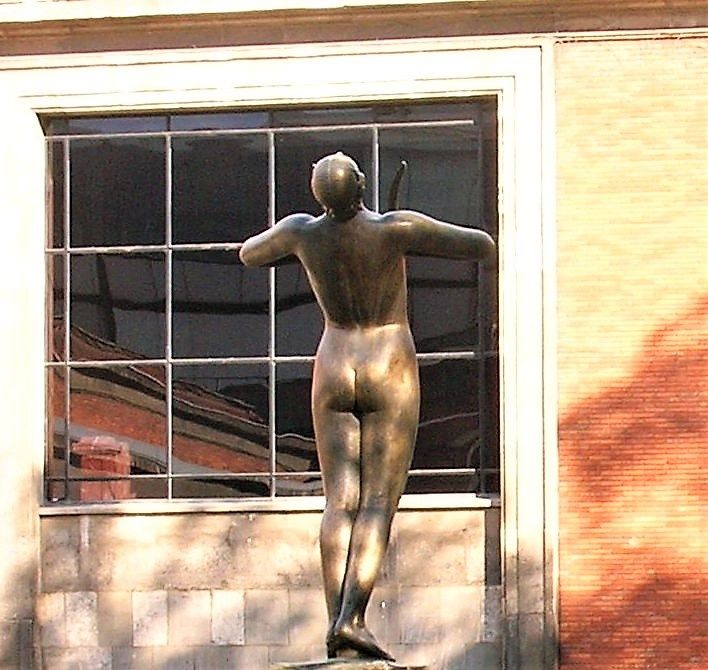

Louis Icart a vécu jusqu'à sa mort, en 1950, dans cette maison de rêve, donnant d'un côté sur un jardin sauvage, avec vue sur tout Paris, et de l'autre sur la petite place du Calvaire, un endroit de Montmartre qui a par miracle échappé à la destruction!

C'est de cette maison près du ciel qu'il s'envole comme un Icare dont les ailes ne se seraient pas détachées.

Son œuvre légère et élégante témoigne aujourd'hui d'une époque qui, entre deux catastrophes, aima se réfugier dans un rêve de luxe et de charme.

Une futilité apparente qui s'assume, non sans humour parfois et qui a la modestie de ne pas se prendre au sérieux.

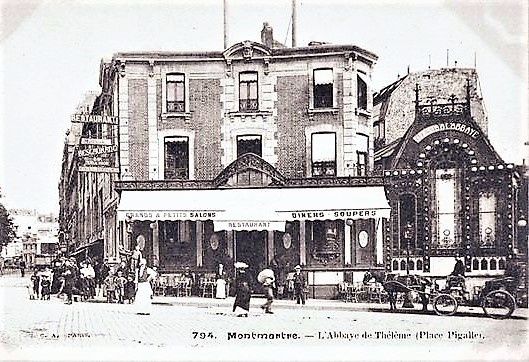

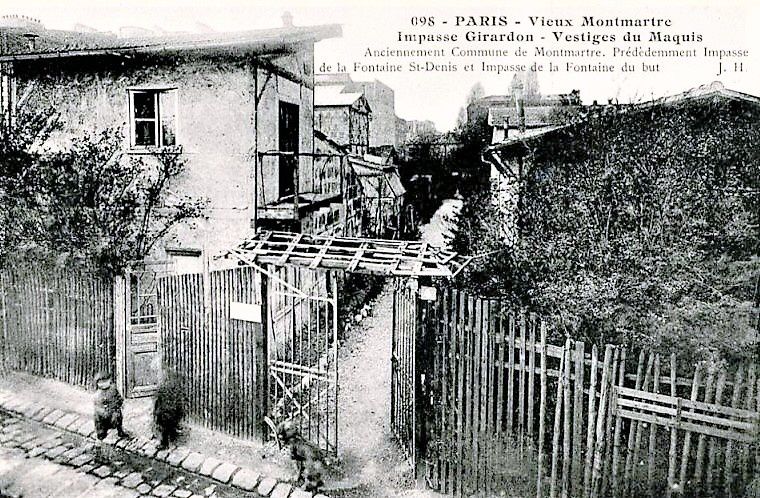

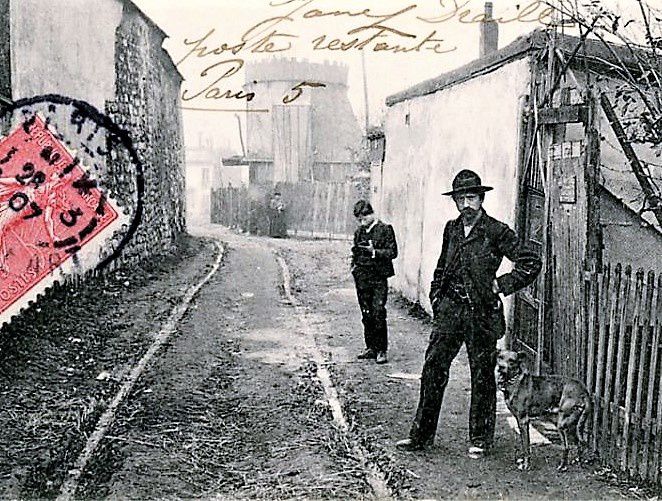

Pour les curieux, voici quelques cartes postales de la maison Neumont qui datent du début du XXème siècle, alors qu'elle était habitée par celui qui l'avait fait construire. Elles sont prises dans le jardin, devant la façade qui aujourd'hui est en partie cachée par les arbres.

/image%2F0931735%2F20210310%2Fob_ead09f_img-6980.JPG)

/image%2F0931735%2F20180214%2Fob_0600d2_abbayerimbaud-carjat1.jpg)

/image%2F0931735%2F20180214%2Fob_028f81_abbayerimbaud-carjat1-2.jpg)

/image%2F0931735%2F20180214%2Fob_ba516e_abbayerimbaud-carjat1-3.jpg)

/image%2F0931735%2F20180214%2Fob_41d2c7_abbayerimbaud-carjat1-4.jpg)

/image%2F0931735%2F20180203%2Fob_0b5e60_paco-durriolink1-es-201-14.jpg)

/image%2F0931735%2F20180203%2Fob_299aec_paco-durriolink1-es-201-13.jpg)

/image%2F0931735%2F20180203%2Fob_4b68ee_paco-durriolink1-es-201-12.jpg)

/image%2F0931735%2F20180203%2Fob_fb24d6_paco-durriolink1-es-201.jpg)

/image%2F0931735%2F20180203%2Fob_dd7a09_paco-durriolink1-es-201-2.jpg)

/image%2F0931735%2F20180203%2Fob_c9d859_paco-durriolink1-es-201-7.jpg)

/image%2F0931735%2F20240402%2Fob_e8df2a_3-avril-un-soir-de-theatre-rrue-co.JPG)

/image%2F0931735%2F20170121%2Fob_71c94e_p1010663.JPG)

/image%2F0931735%2F20240402%2Fob_35b561_la-folie-pigalle.jpg)

/image%2F0931735%2F20240304%2Fob_b5dbb9_parapluies.JPG)

/image%2F0931735%2F20240330%2Fob_a6ec85_oeufs-rouges.JPG)

/image%2F0931735%2F20240324%2Fob_ae1fcc_rothko-bleu.jpg)