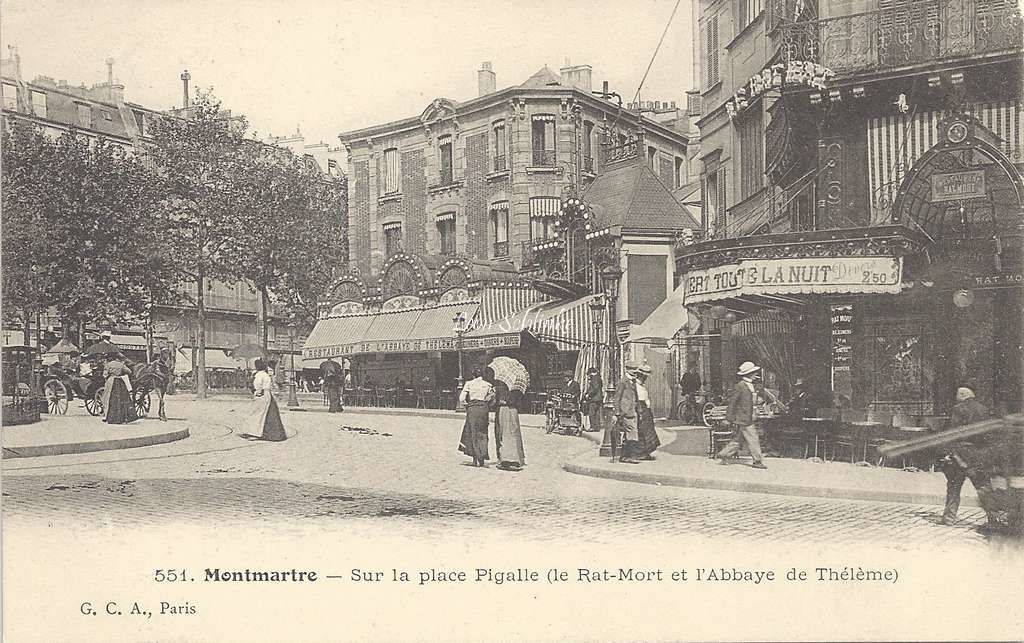

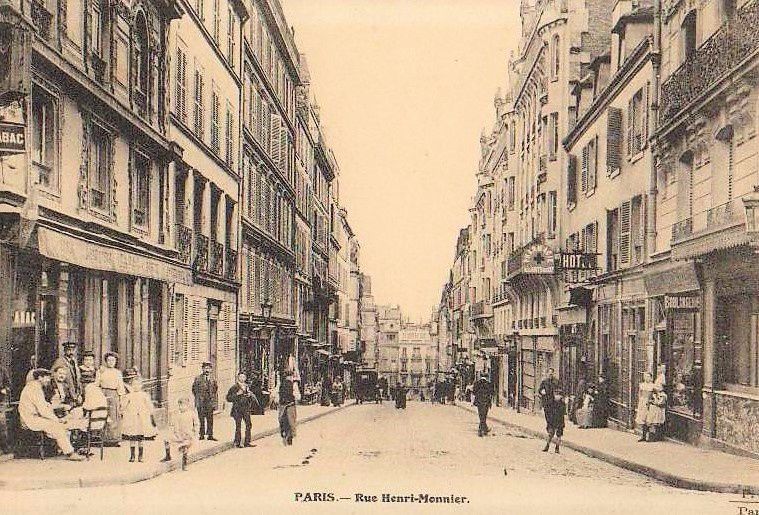

La rue de Douai court entre la rue Jean-Baptiste Pigalle et le boulevard de Clichy. Elle s'est formée en plusieurs fois, reliant entre eux trois tronçons distincts.

En janvier 1841 elle est ouverte sur 124 mètres entre les rues Fontaine et Blanche et s'appelle rue de l'Aqueduc (allusion aux canalisations qui couraient sous le sol et acheminaient les eaux venues du canal de l'Ourcq vers l'est et le centre de Paris).

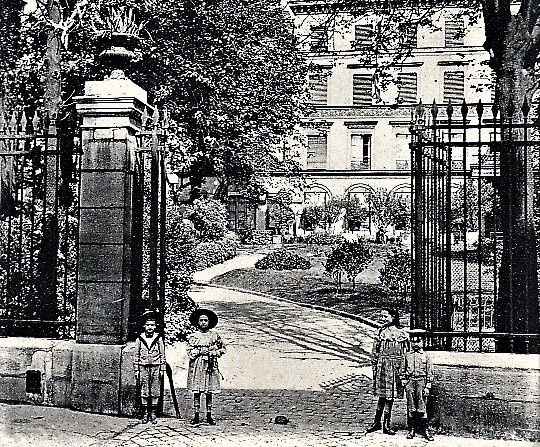

La 2ème partie est ouverte en juin 1841 entre la rue Blanche et le boulevard de Clichy sur une partie des jardins du Nouveau Tivoli, détruits sans état d'âme au profit des spéculateurs. Rappelons que ce nouveau Tivoli s'étendait sur les terrains d'une folie du XVIIIème siècle qui s'était spécialisée dans un sport (!) venu d'Angleterre, le tir aux pigeons vivants. cette activité ravissait le bourgeois qui après avoir tué quelques volatiles, se sentait d'autant plus viril pour se livrer au libertinage dans le parc où les jolies dames attendaient leur pigeon à plumer.

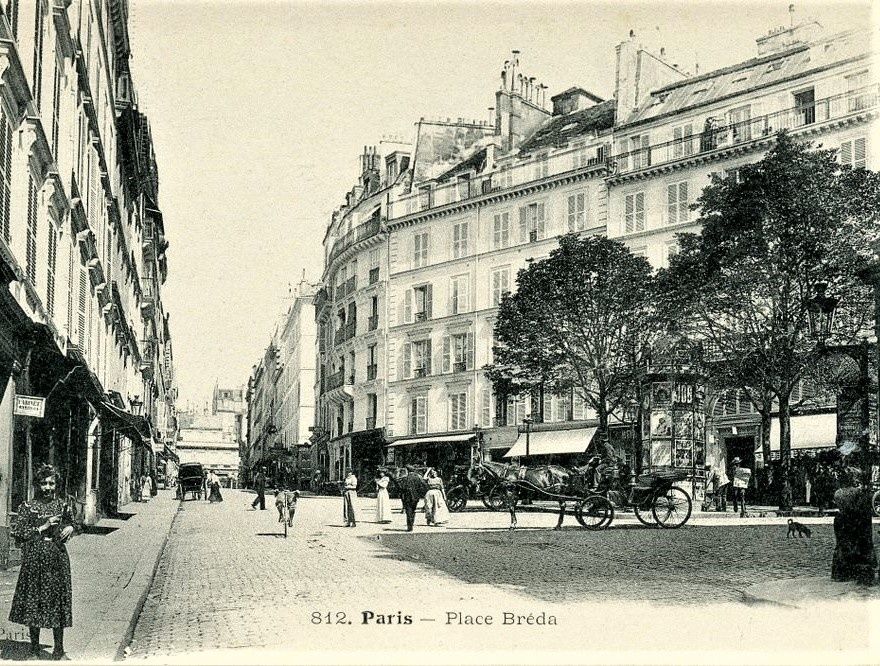

En 1846 les deux tronçons sont baptisés d'un nom commun : rue de Douai.

Mais là ne s'arrête pas l'histoire de cette rue qui ne choisit pas la facilité! En effet, dix ans plus tard, elle est prolongée entre la rue Pigalle et la rue de la Fontaine St-Georges (ancien nom de la rue Fontaine). Mais elle s'appelle alors dans cette partie rue Pierre Lebrun.

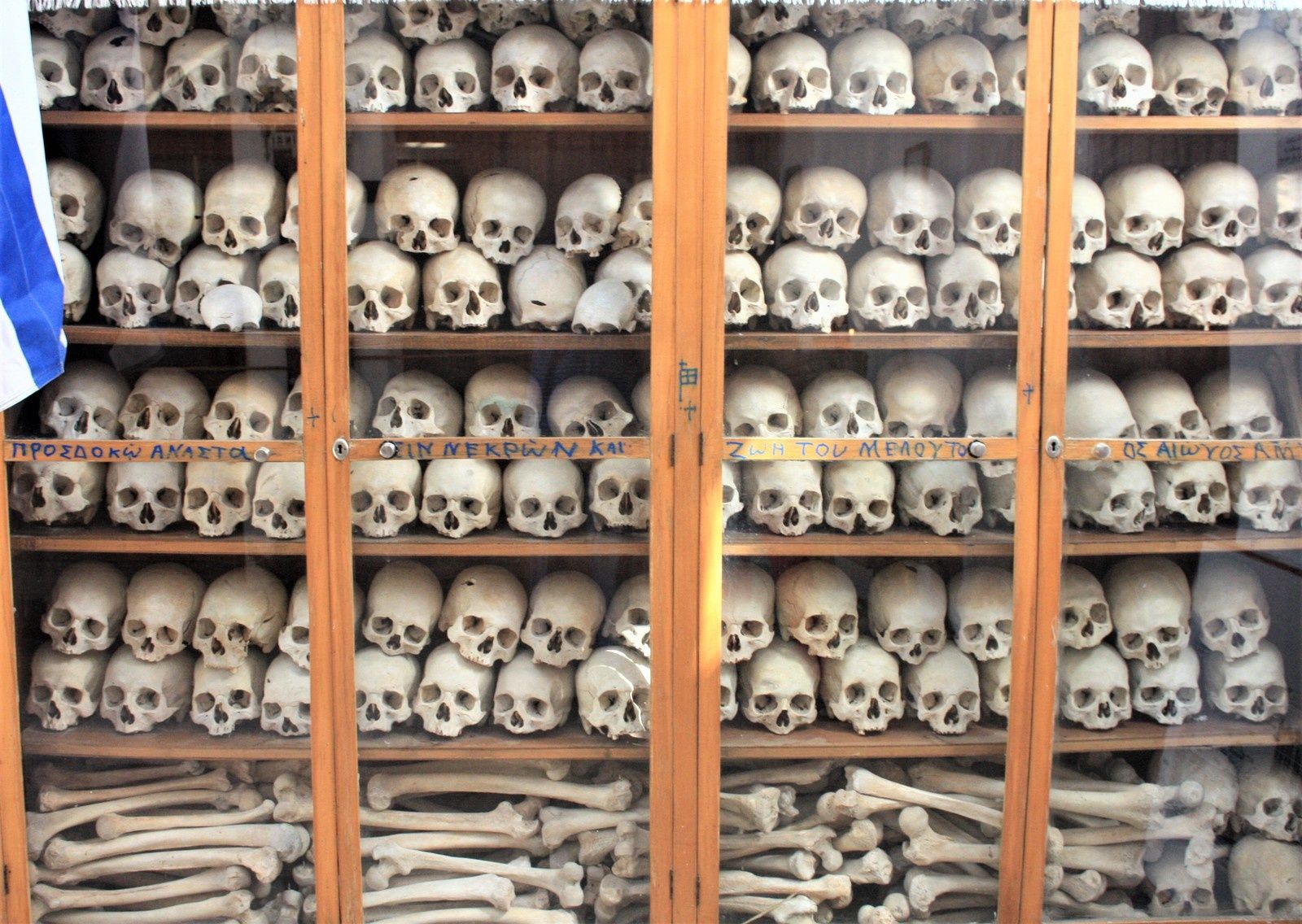

Eglise et léproserie St Lazare

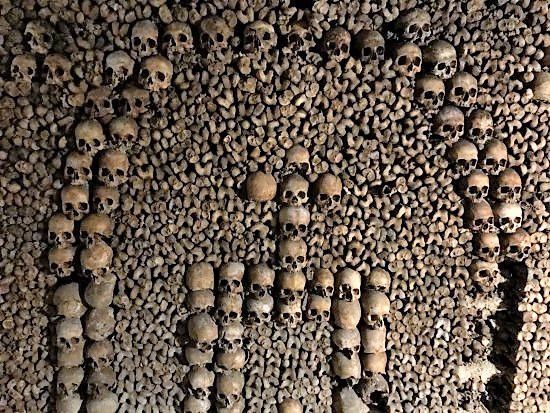

Les travaux de creusement tombent sur un os. En effet ils mettent au jour des centaines de squelettes, ceux du cimetière d'une ancienne léproserie établie en ces lieux. Les ossements sont emportés, comme ceux de nombreux cimetières parisiens dans les catacombes où ils sont artistiquement disposés pour le plus grand bonheur à venir des touristes et des amateurs de têtes de mort.

La rue Pierre Lebrun nettoyée de ses osseux habitants, étant dans le prolongement de la rue de Douai, prit le même nom et donna à cette artère les 605 mètres qu'elle a toujours aujourd'hui.

Nous remontons donc la rue en commençant par cette ancienne rue Pierre Lebrun où se trouvent les premiers numéros de la rue de Douai. Inutile de rappeler que le nom lui vient de la ville du Nord de la France célèbre, entre autres, pour ses géants : Gayant, Marie Cagenon et leurs enfants Jacquot, Fillon et Binbin.

Gayant et sa femme.

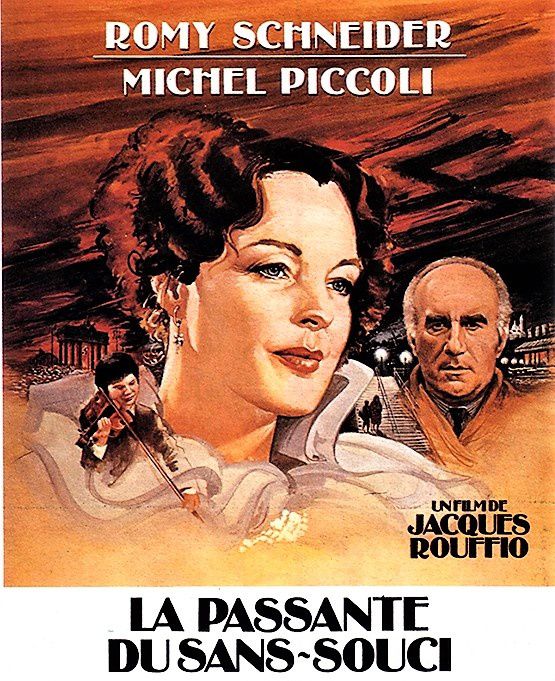

Côté pair la brasserie "Le sans Souci" fait l'angle avec la rue Jean-Baptiste Pigalle. C'est là que Kessel situe l'action de son roman "La passante du sans Souci". On ne sait pourquoi le réalisateur Jacques Rouffio lui préféra pour cadre de son film, une brasserie du XVème arrondissement!

Si le 3 est aujourd'hui à l'enseigne de Vénus, il n'en fut pas toujours ainsi. Pendant la Commune, les Versaillais afin de tenter de corrompre les révolutionnaire avaient confié à un triste personnage le soin d'organiser tout un réseau. L'homme s'appelait Georges Vaysset et il s'acquitta de son délicat boulot en louant 7 appartements dans le quartier (rue Frochot, rue Pigalle…) pour y loger ses barbouzes.

Le Général Dombrowski

Il échoua dans sa noble tache car le Général Dombrowski qu'il devait corrompre, resta fidèle à ses idéaux et finit par mourir sur la barricade de la rue Myrrha.

Dans les derniers jours de la Commune, Vaysset fut arrêté et fusillé sur le Pont Neuf. Son cadavre fut jeté à la Seine.

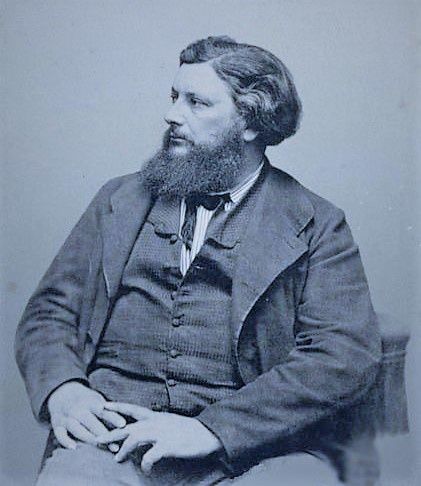

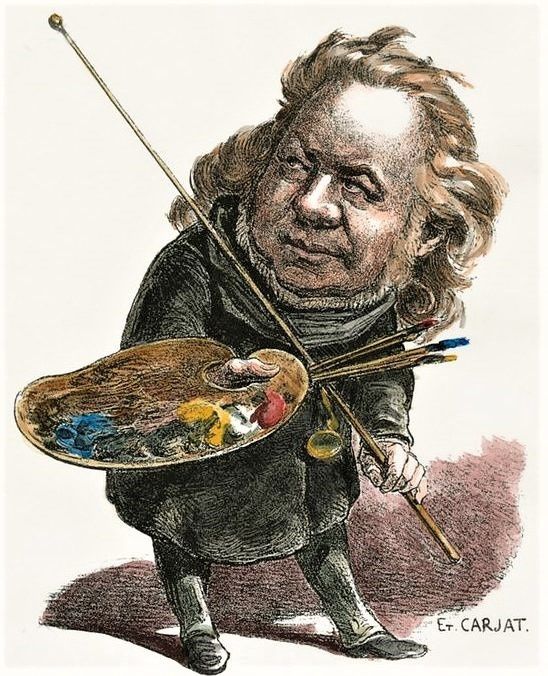

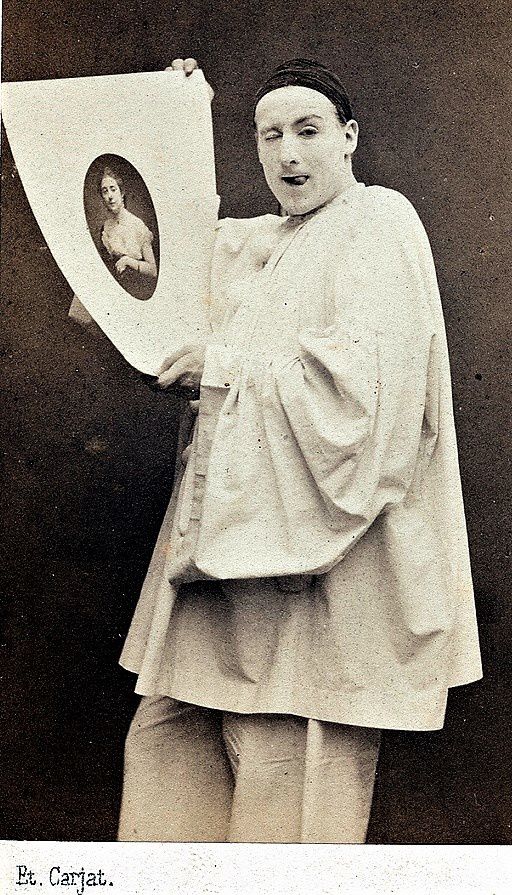

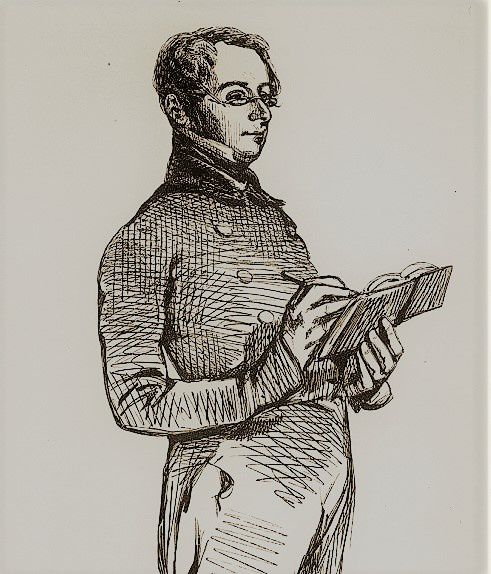

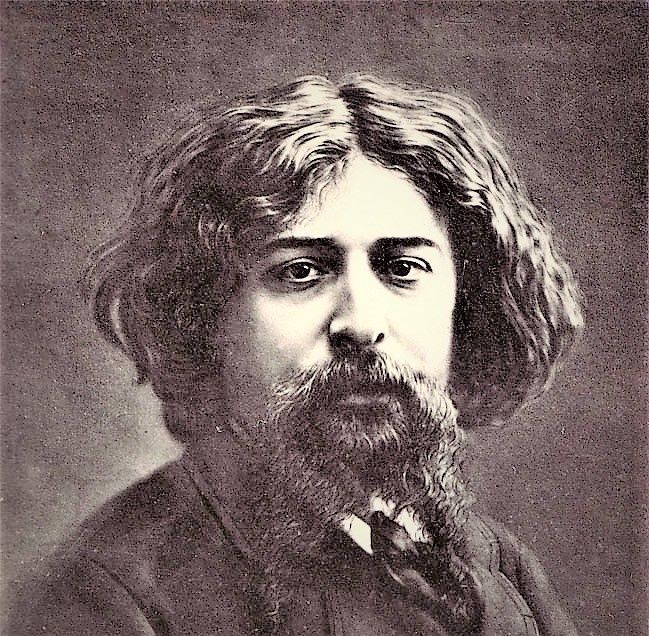

Sur la façade du 6, une plaque rappelle le nom de deux gloires françaises. L'écrivain Edmond About (1828-1885) tout d'abord :

Grand voyageur, il se nourrit de son amour de la Grèce pour écrire "Le Roi de la Montagne", un de ses grands succès.

Illustration pour "L'homme à l'oreille cassée".

"L'homme à l'oreille cassée" en fut un autre, porté au cinéma.

Edmond About fut encore journaliste, critique d'art (assez peu clairvoyant pour dénigrer Courbet) et finit académicien, ou presque, puisqu'il mourut à 56 ans quelques jours avant de prononcer son discours devant la docte assemblée!

Marthe Gautier (à son côté le professeur Debré)

L'autre habitant célèbre fut une habitante : Marthe Gautier, principale découvreuse du chromosome de la trisomie 21. Comme souvent, c'est un homme qui faisait partie de l'équipe, Jérôme Lejeune, qui prétendit en être l'inventeur! Mais justice est aujourd'hui rendue à la scientifique….

Le 9 garde peut-être le souvenir du peintre le plus emblématique de Montmartre : Toulouse Lautrec. Il est alors, à 33 ans, usé par ses abus d'absinthe mélangée au cognac, cocktail mortifère. Il l'est aussi par la syphilis. Sa mère accourt à Paris où elle loue un appartement dans cet immeuble afin de s'occuper de lui en 1898-1899. Nous sommes alors à deux ans de sa mort.

Le 15 est un immeuble classé. Il a en effet été construit par Violet le Duc en personne!

Le grand architecte, restaurateur un peu vigoureux de Notre-Dame de Paris (entre autres) donne ici un aperçu de son art à la fois simple et soucieux de rendre hommage au passé par des détails ornementaux.

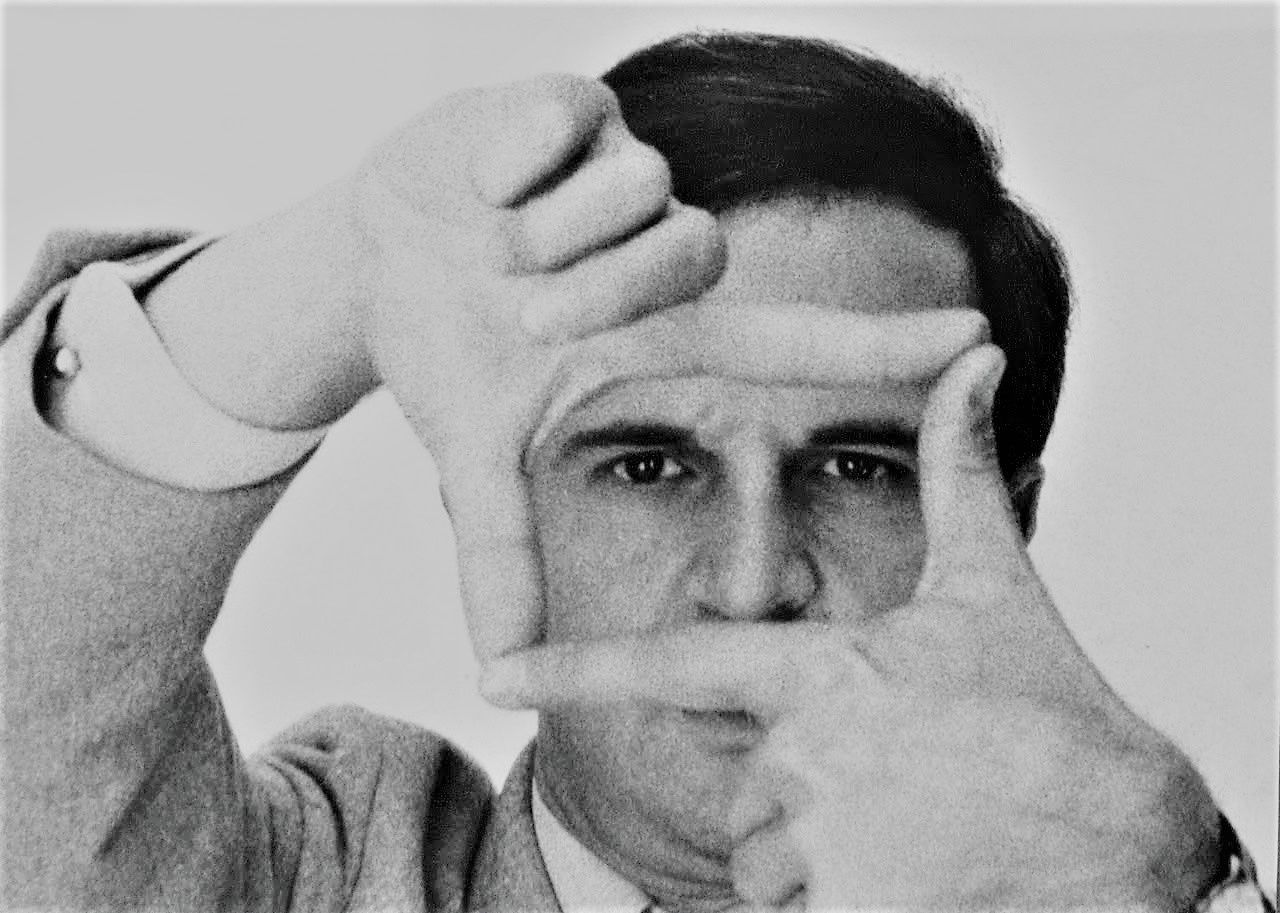

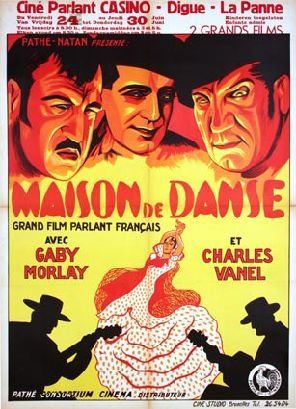

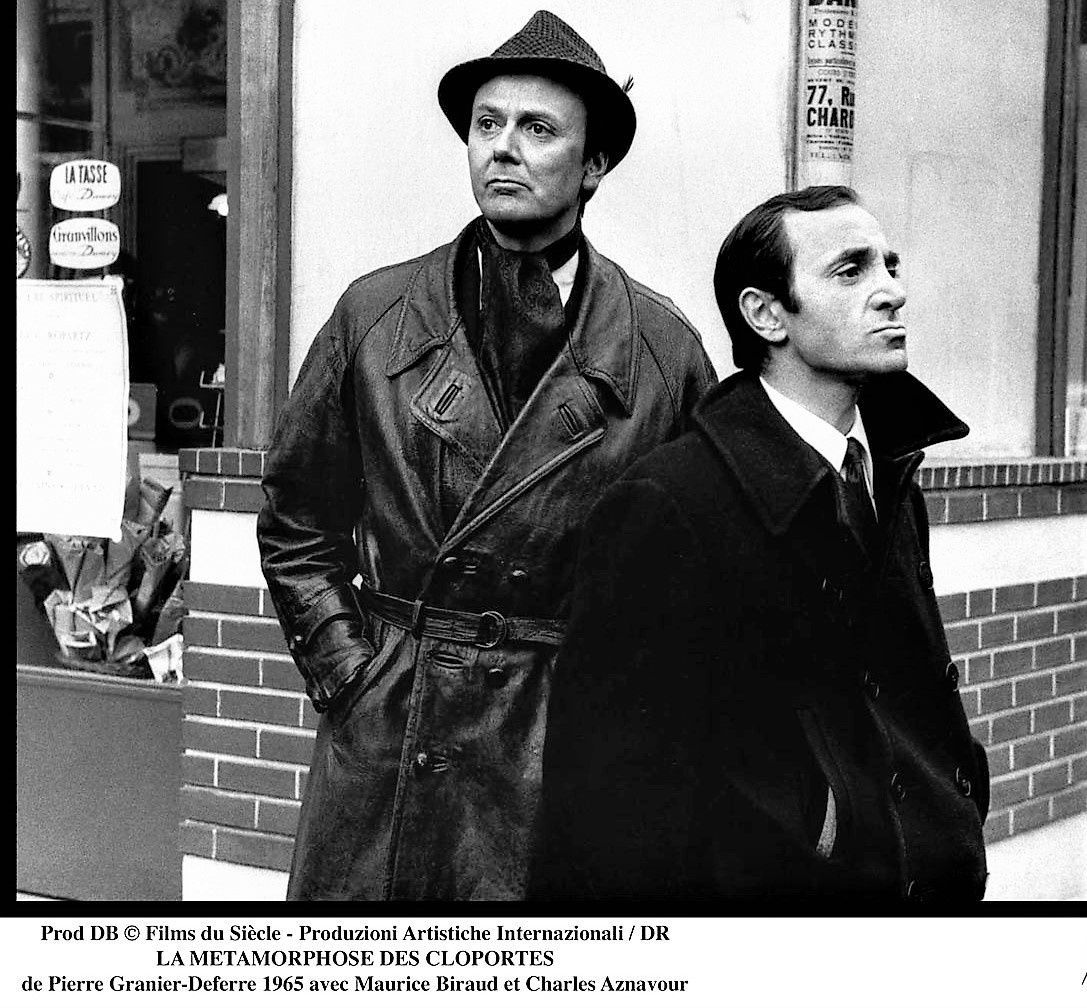

Le 16 est un petit hôtel harmonieux. qui a séduit Julien Duvivier puisqu'il y fait habiter la vedette féminine de son film de mâles : "La Belle Equipe" avec Jean Gabin et Charles Vanel. Un film très Front Populaire malgré sa fin remaniée pour éviter trop de pessimisme dans une époque où on ne voulait pas voir monter l'orage.

Jeannot et Gina (Jean Gabin et Viviane Romance) La Belle Equipe de Julien Duvivier.

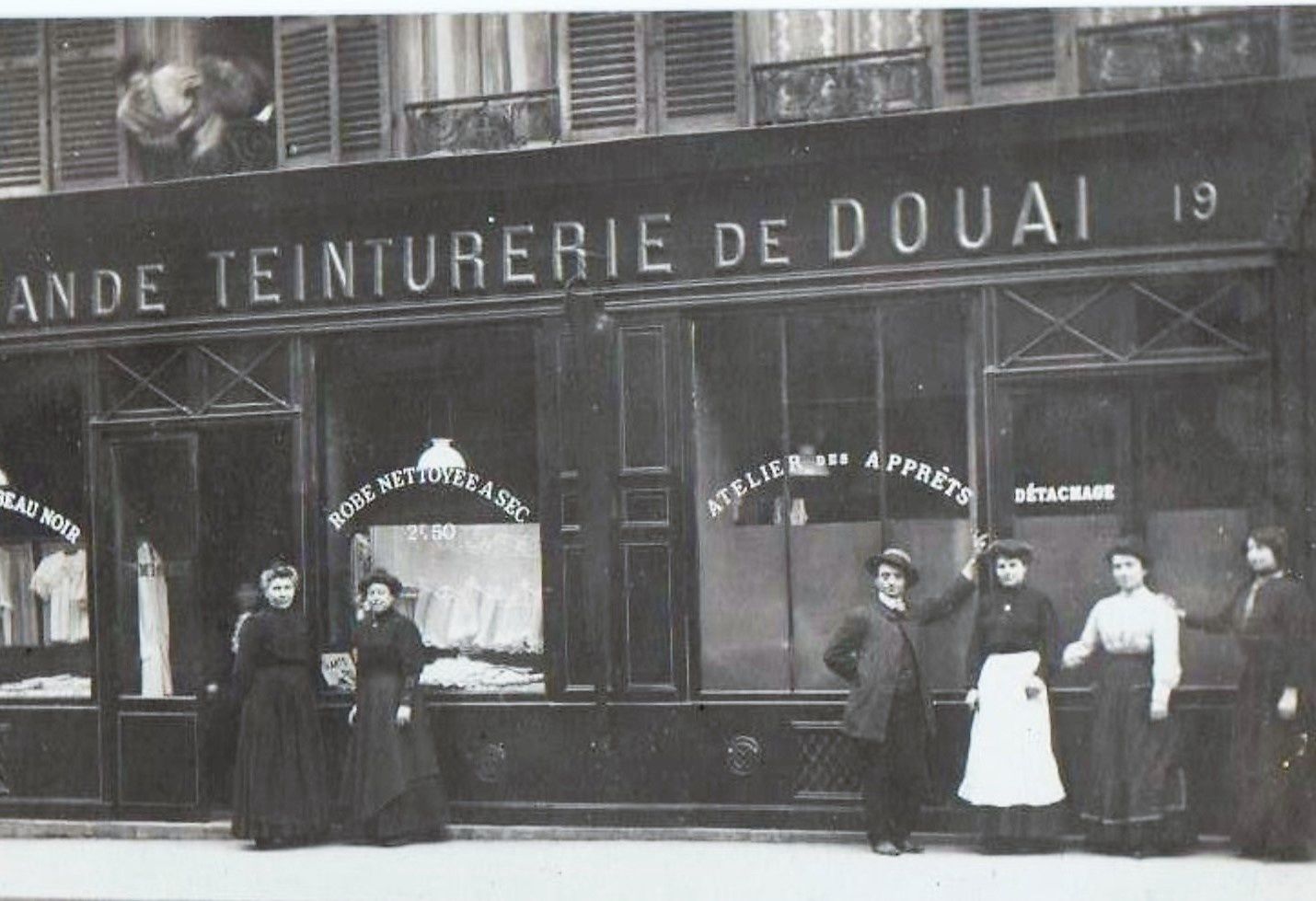

La grande teinturerie du 19 a cédé la place aux guitares (la rue de Douai est connue de tous les amateurs de cet instrument).

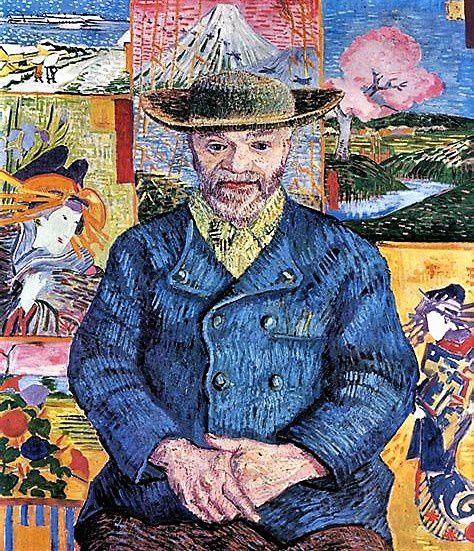

22 v'là le 22! Le plus bel hôtel de la rue, riche de souvenirs et de fantômes vivants.

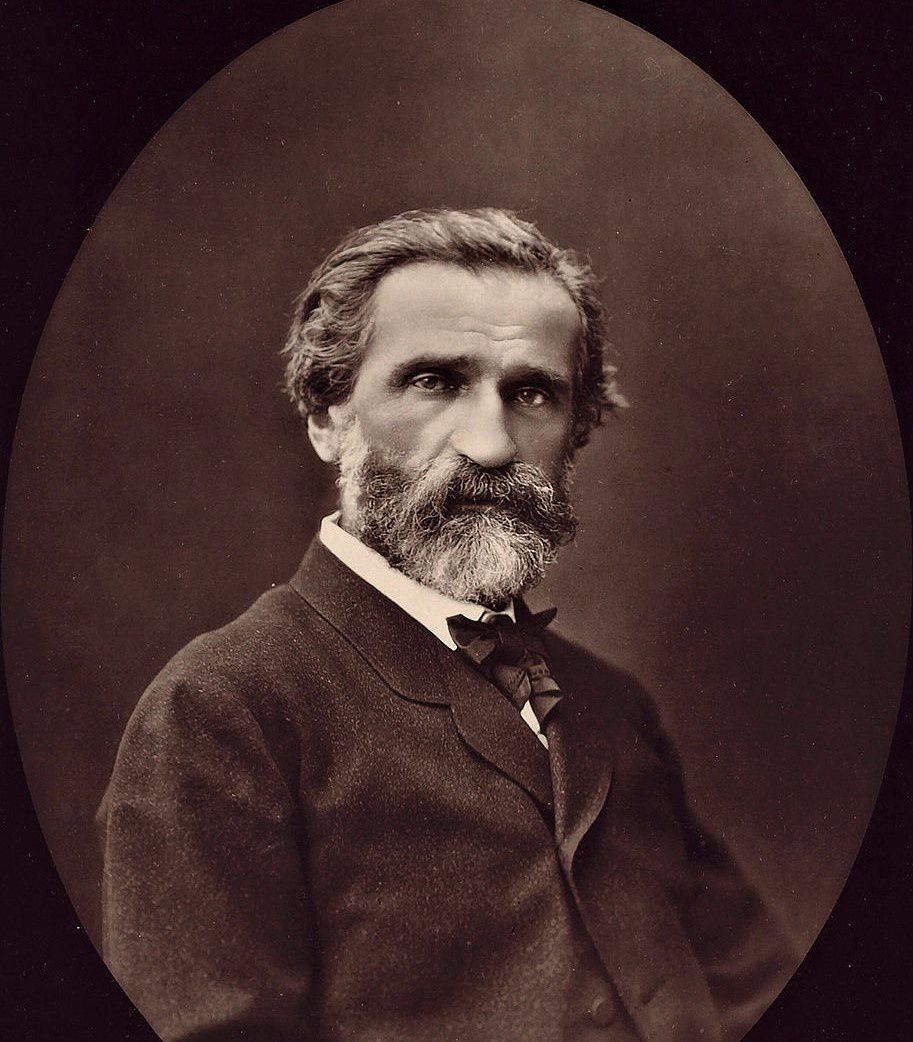

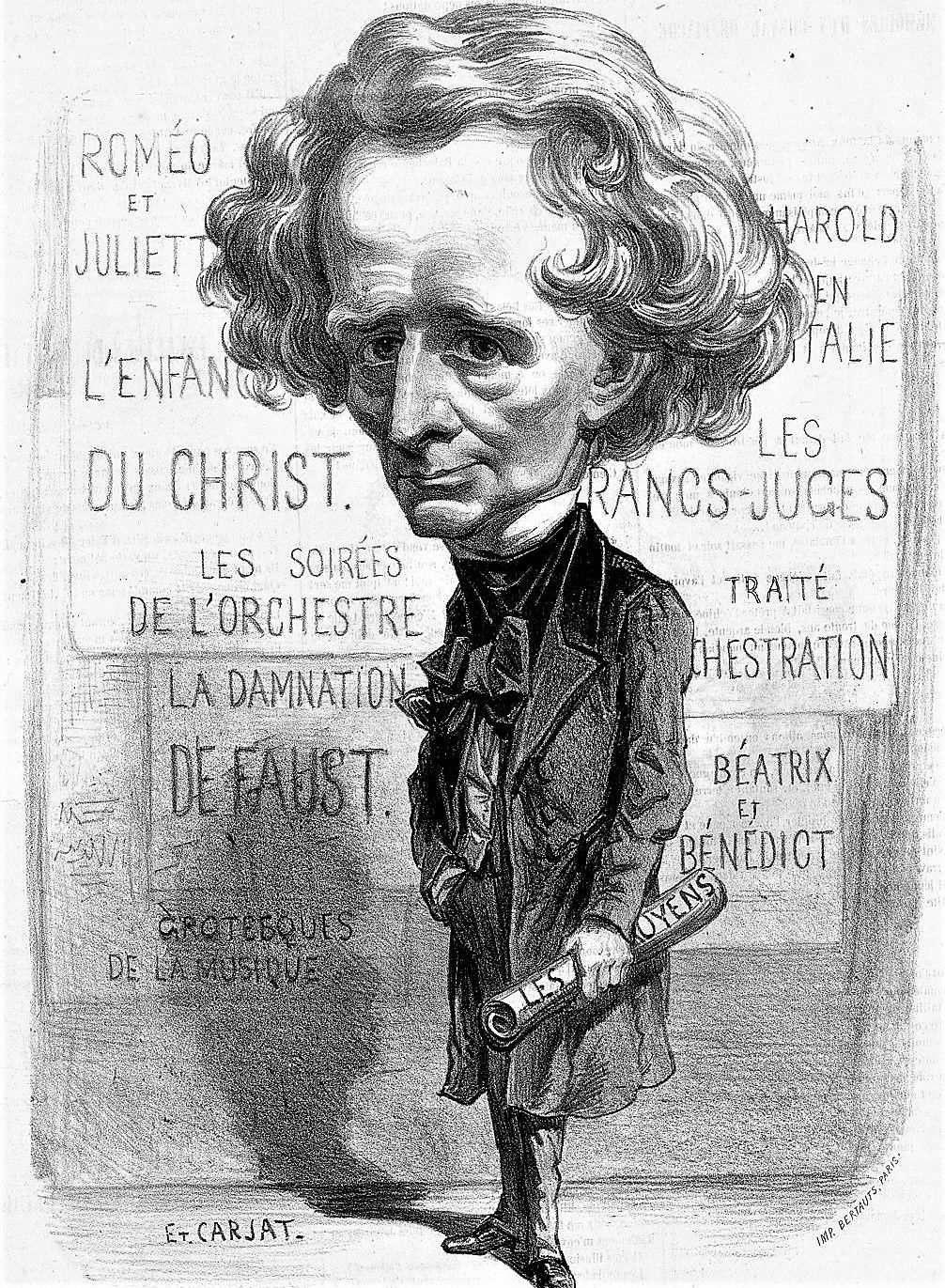

Nous l'avons présenté en arpentant la rue Fontaine et donné l'essentiel de son histoire. Rappelons que c'est dans cet hôtel Halévy que Bizet vint, à trente ans, vivre avec son épouse Geneviève Halévy. C'est là, au 2ème étage qu'il composa l'essentiel de Carmen. Il y vécut six ans avant de mourir épuisé et déprimé par l'échec de son œuvre. qui est aujourd'hui l'opéra le plus joué au monde.

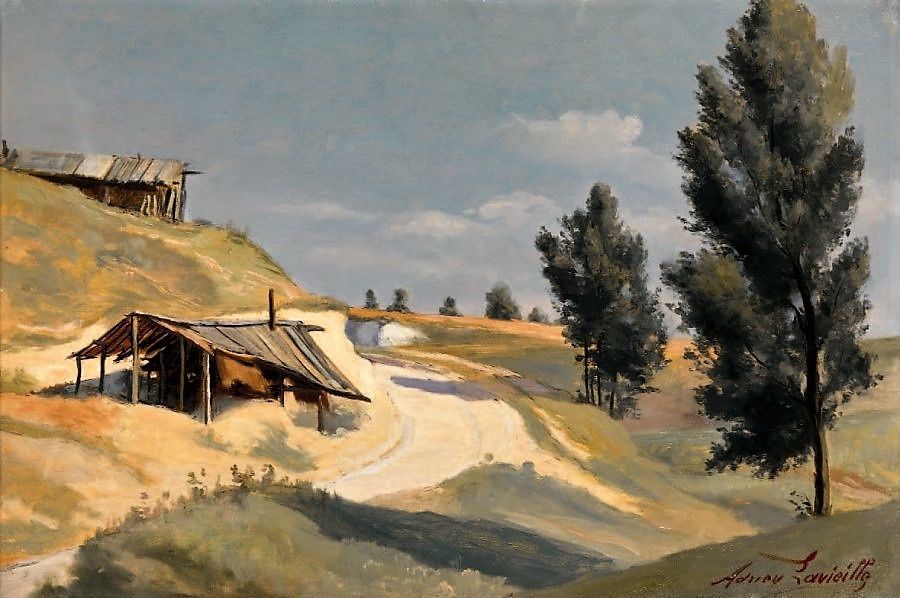

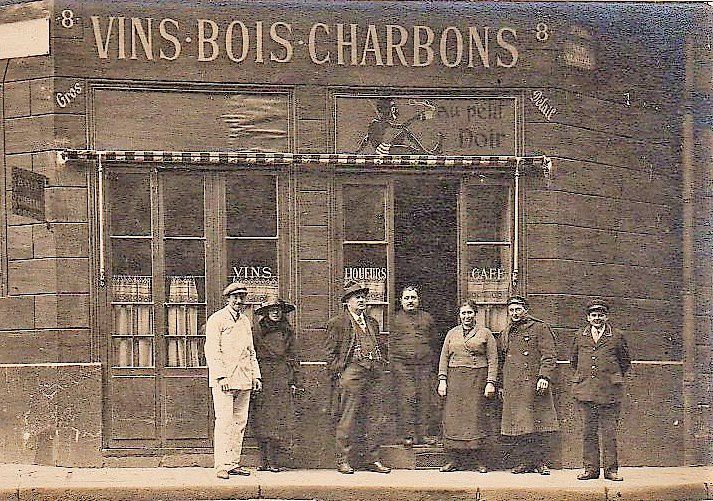

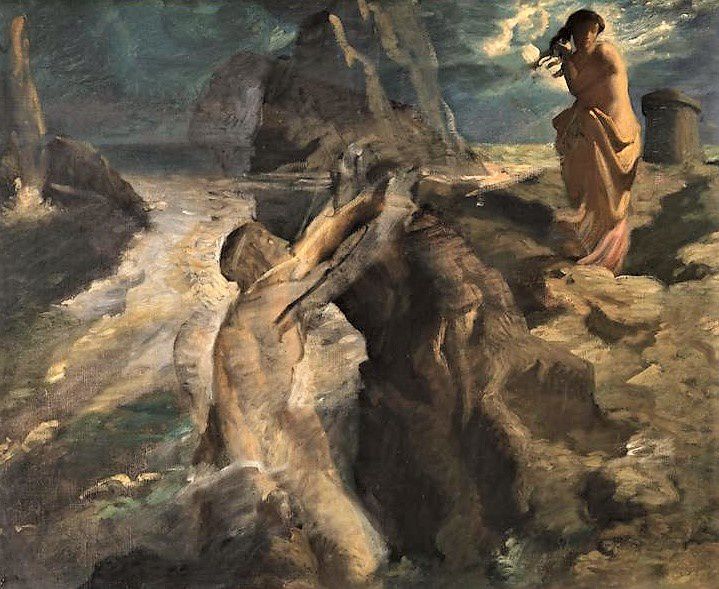

Au 40 bis (aujourd'hui 42) ouvrit en 1896 un cabaret qu'apprécièrent Jehan Rictuss, Emile Goudeau et Marcel Legay. Il s'agit de La Roulotte.

Il tiendra la route, bien que, si l'on en croit le carton d'invitation dessiné par Willette, il eût été traîné par un cheval éthique, jusqu'en 1900. Il s'appellera alors Cabaret de la Trique!

Carton d'invitation dessiné par Willette. (1896)

Si le nom de ce cabaret est resté célèbre, ce n'est pas à la rue de Douai mais à la rue Jean-Baptiste Pigalle qu'il le doit, car c'est là au 62 qu'il déménagea pour devenir un bar à prostituées où se produisit un illustre guitariste entre les deux guerres et qui le racheta à Lulu de Montmartre. Il s'agit de Django Reinhardt!

Au 45, le tapissier a disparu au profit d'un commerce mystérieux puisque son rideau baissé m'a empêché de le qualifier! Mais vérification faite, il a plié bagages et c'est dommage car il s'agissait d'un institut de beauté!

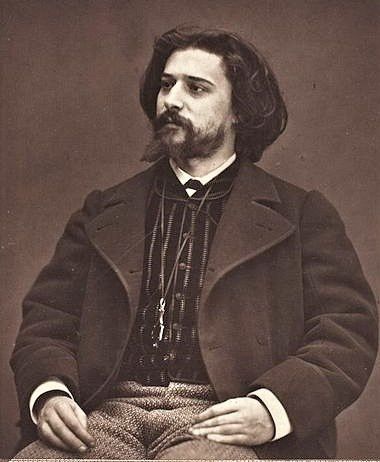

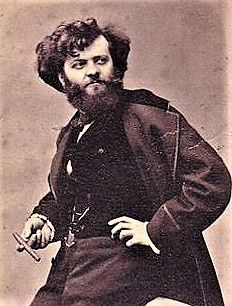

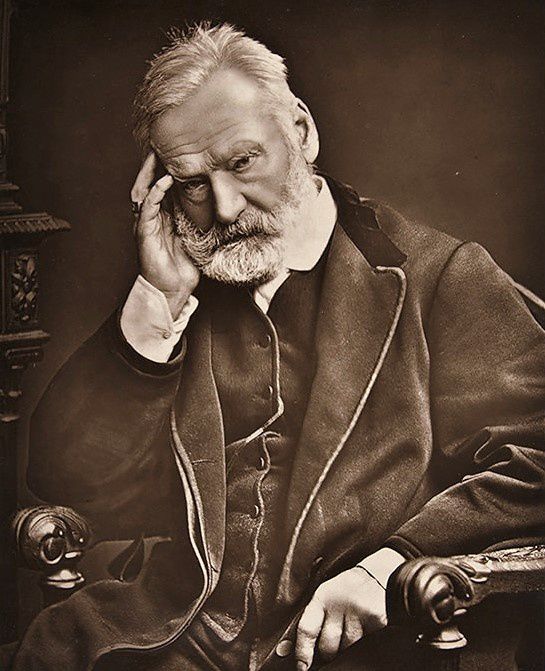

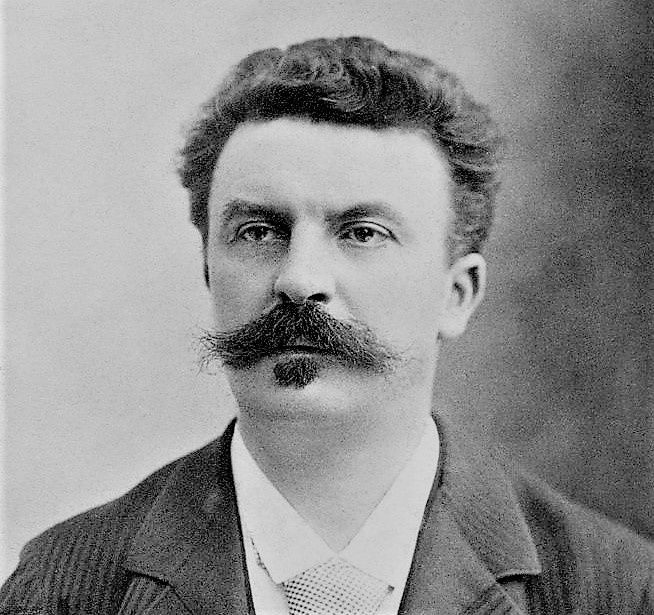

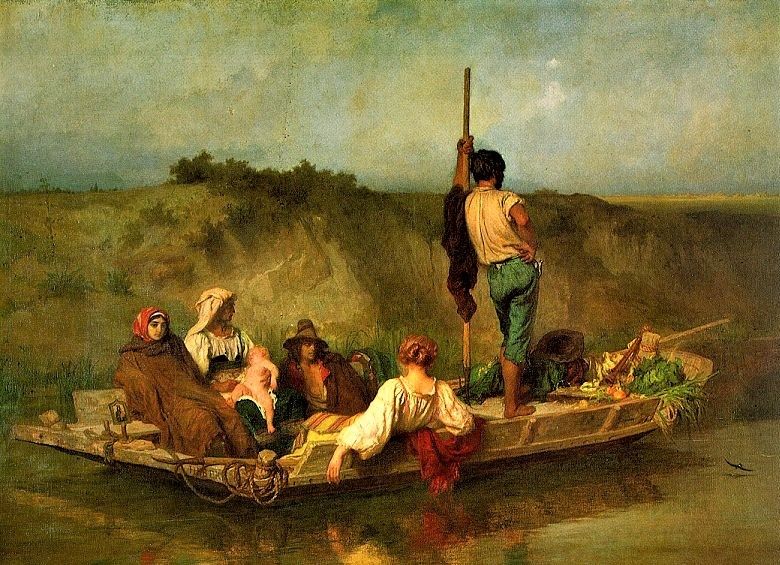

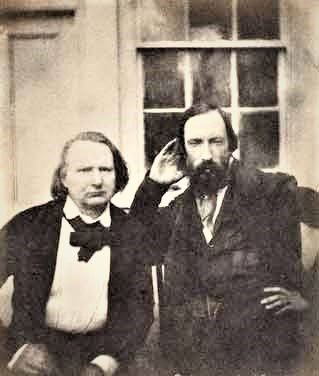

Au 50 bis vécut pendant douze ans un des plus grands écrivains russes, Ivan Tourgueniev.

Il y était hébergé par ses amis, Louis Viardot et sa femme Pauline.

La passion qu'il eut pour la mezzo soprano Pauline Viardot, sœur de la Malibran, est une des plus grandes passions qui se puisse imaginer. Maupassant n'hésite pas à écrire que ce fut "la plus belle histoire d'amour du XIXème siècle".

Peut-on imaginer qu'il la suivit pendant quarante ans?

Après le coup de foudre de sa découverte en 1843 à Saint Petersbourg, il n'eut de cesse de vivre aussi près que possible d'elle. A Paris, à Baden Baden où elle vécut en exil après le coup d'état, et enfin rue de Douai dans l'hôtel particulier des Viardot.

Il occupait le 2ème étage et avait fait aménager un passage qui le conduisait au salon de musique de Pauline.

Il s'y rendait et ne se lassait pas de l'entendre répéter.

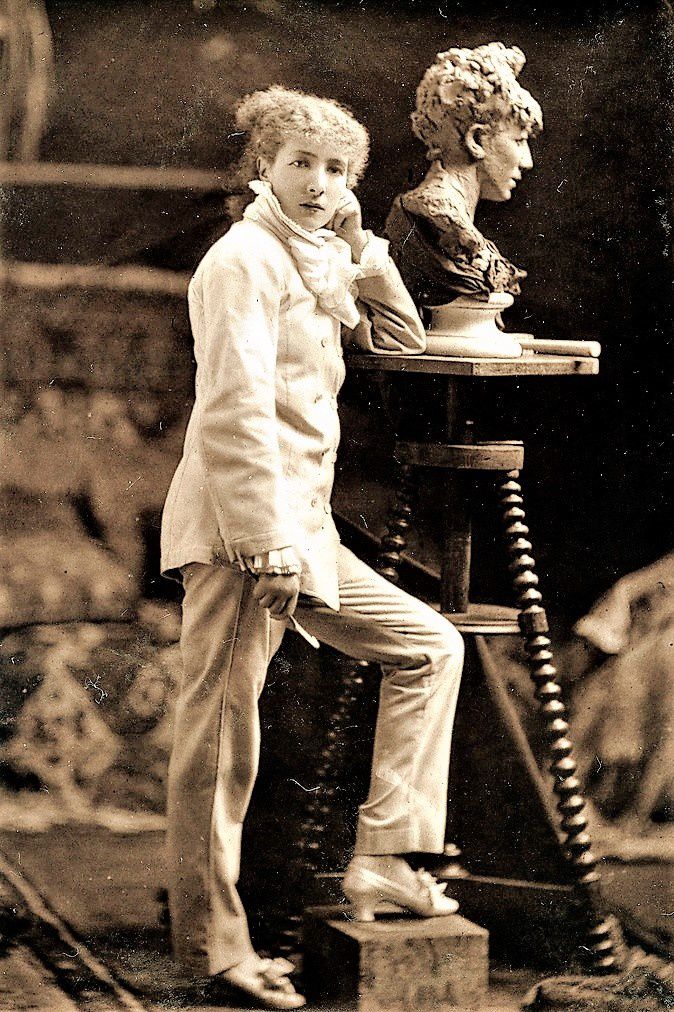

Cette femme remarquable avait de multiples dons et composait elle-même. Si elle n'avait pas la beauté de sa sœur aînée, la Malibran, morte en 1836, elle ne manquait pas de charme et Saint-Saëns prétend qu'elle était "une irrésistible laide".

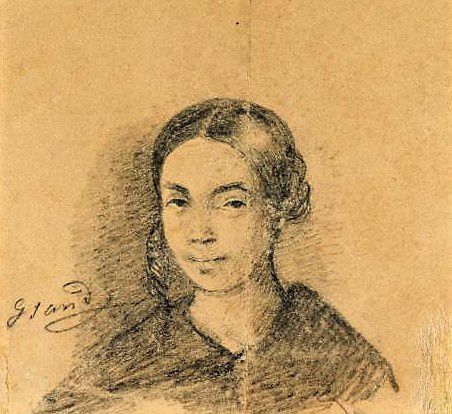

Elle plut à Musset et Georges Sand qui fit d'elle un croquis sut mettre fin à cette attirance.

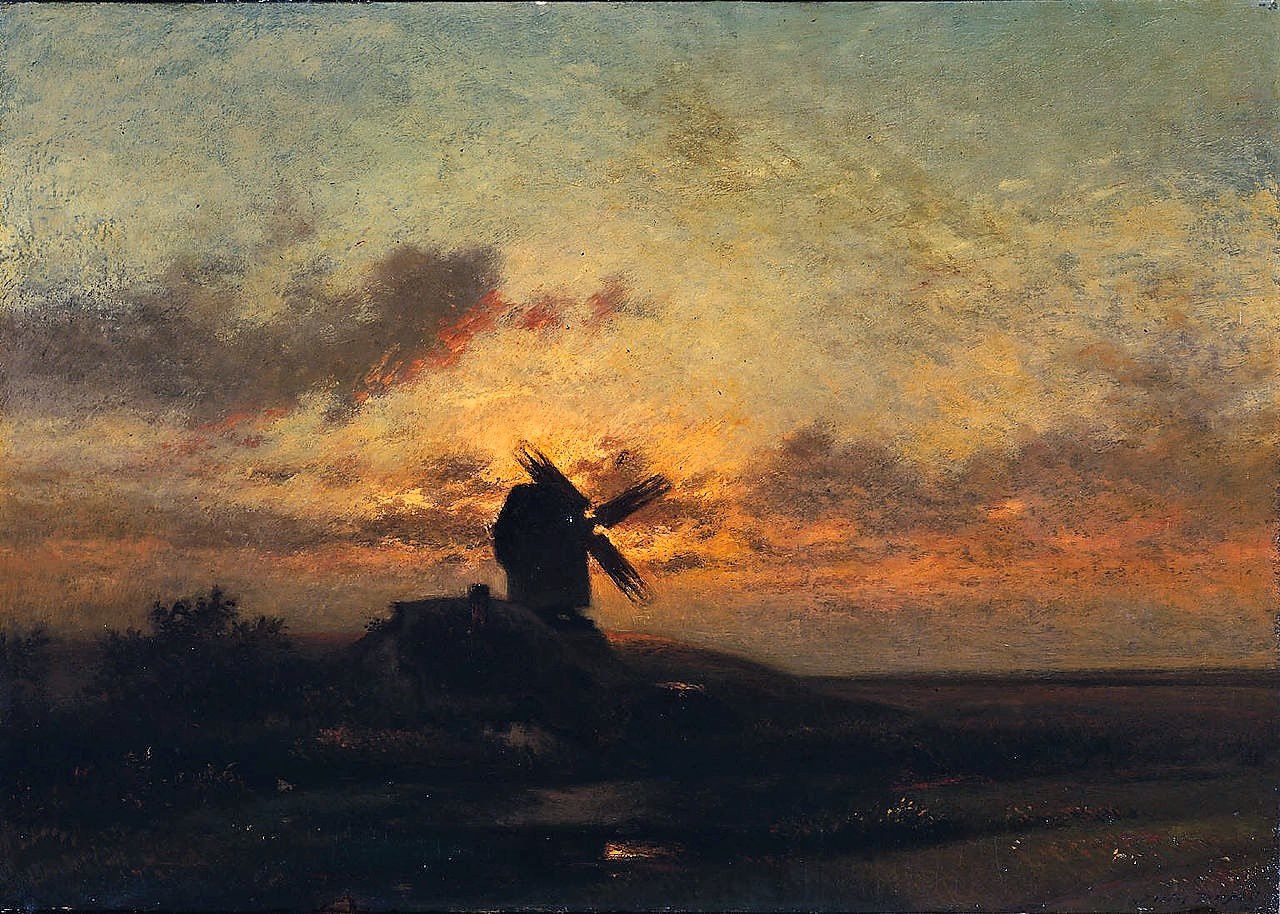

Tourgueniev se fit construire également une "datcha" sur le terrain de Bougival où ses amis possédaient une résidence. C'est dans cette datcha qu'il passa les derniers mois de sa vie, avec pour confidente Pauline à qui il dicta sa dernière œuvre prophétique "Un incendie sur la mer".

Pauline Viardot

On s'étonne presque de ne pas voir le nom d'Ivan Tourgueniev sur le menhir de la tombe de Pauline Viardot au cimetière de Montmartre

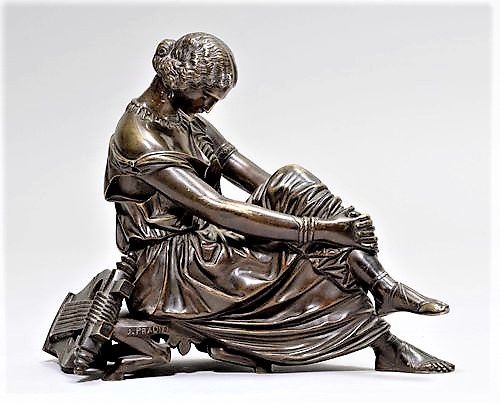

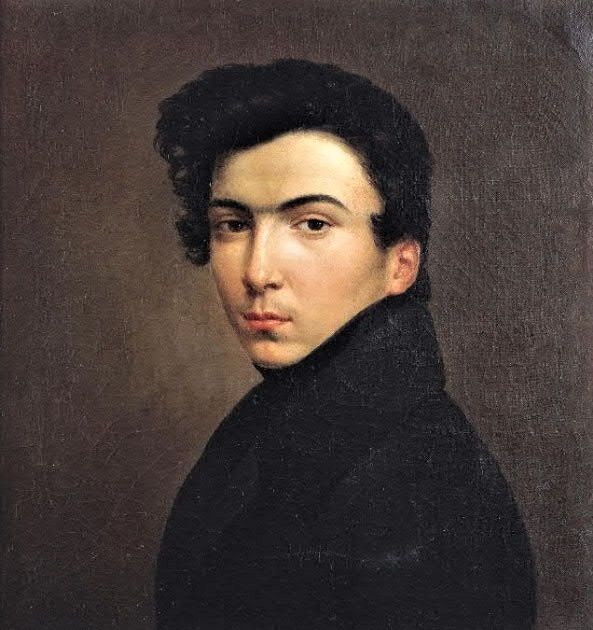

Au 57, dans un hôtel remplacé aujourd'hui par un petit immeuble ingrat, a vécu une partie de sa vie, le peintre Hippolyte Bellangé (1800-1866).

Il fut formé à bonne école, celle de Gros, et il fut fervent admirateur de Géricault, peintre majeur dont il aurait dû s'inspirer! Il se spécialisa dans les scènes militaires et illustra de nombreuses batailles du 2nd Empire avant de se consacrer dans les dernières années à l'épopée napoléonienne.

Sa dernière œuvre "La garde meurt" (1866) connut un grand succès. Elle fut prémonitoire car il l'acheva quelques jours avant de mourir.

Le 65 a été l'adresse de Pierre Bonnard en 1899. Il avait alors son atelier aux Batignolles.

A cette adresse se trouvait le studio Wacker qui fut pendant des années, si l'on en croit Dirk Sanders "la Mecque des danseurs".

C'est après la révolution russe de 1917 que de nombreux danseurs russes en exil éprouvent le besoin d'avoir un lieu à eux pour se former. L'école ouvre en 1923 au-dessus du magasin de vente de Pianos de Mr Wacker. Elle ne fermera qu'en 1974.

Dans les premières années c'est une des plus célèbres danseuses russes qui y enseigne. Il s'agit d'Olga Preobrajenska, prima ballerina au théâtre Marinsky en 1900.

Elle marque par sa science et sa pédagogie de nombreux élèves comme Margot Fonteyn ou Nina Vyroubova qui sera danseuse étoile à l'opéra de Paris.

Nina Vyroubova

Une autre grande danseuse y enseignera, Nora Kiss. Beaucoup ne l'ont jamais oubliée comme Roland Petit, Jean Babilée, Maurice Béjart, Ludmila Tchérina!

Nora Kiss et Béjart au studio Wacker

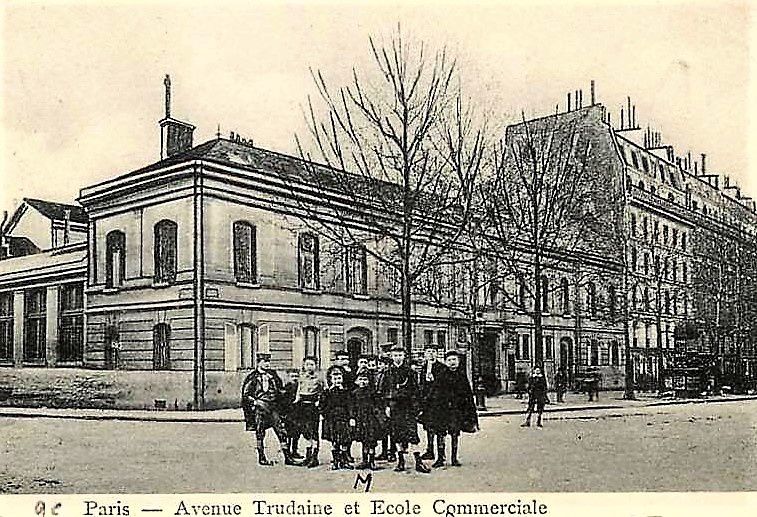

Après la fermeture de l'école, le conservatoire du 9ème arrondissement occupe les locaux avant d'être délogé par une école de commerce-gestion et une supérette où ce sont les prix qui valsent...

Bien qu'il ait son adresse principale sur le boulevard, il faut dire quelques mots du lycée Jules Ferry construit en 1914 avec des préoccupations hygiénistes qui privilégiaient les larges baies vitrées, les terrasses et les cours.

Il fut élevé sur un terrain vague où subsistaient quelques vestiges d'un vieux couvent. En 1934 les derniers murs et salles qui subsistaient furent rasés.

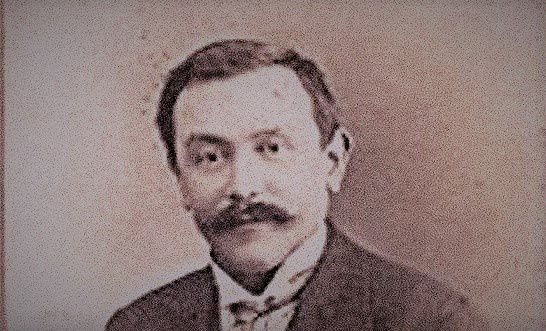

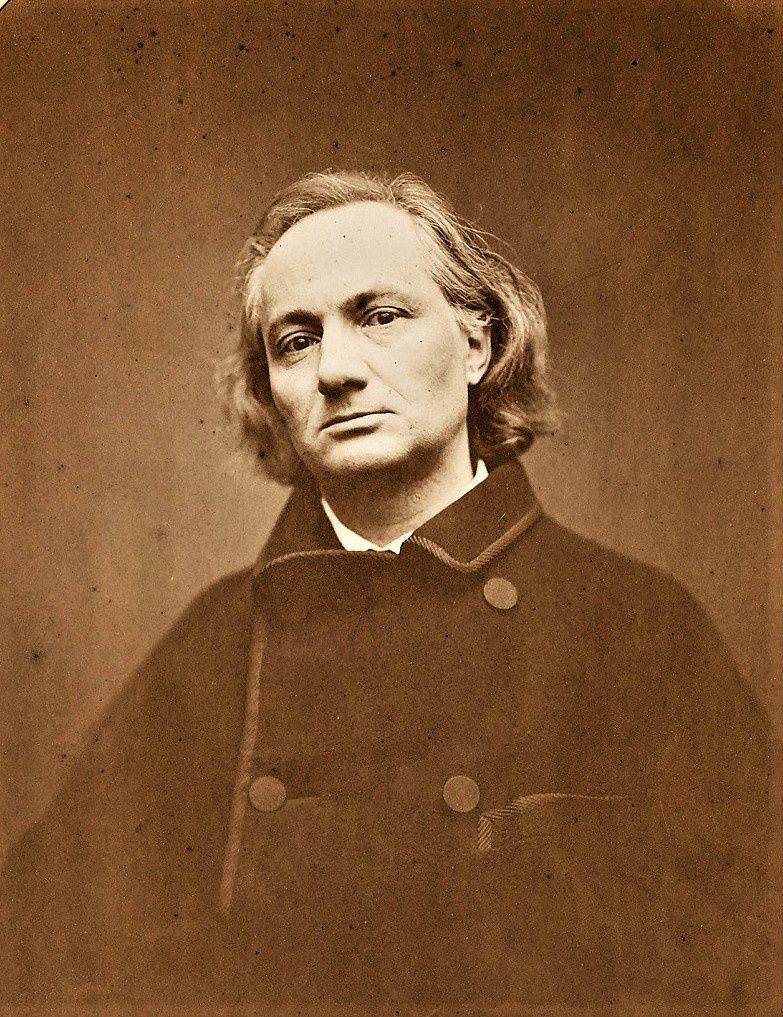

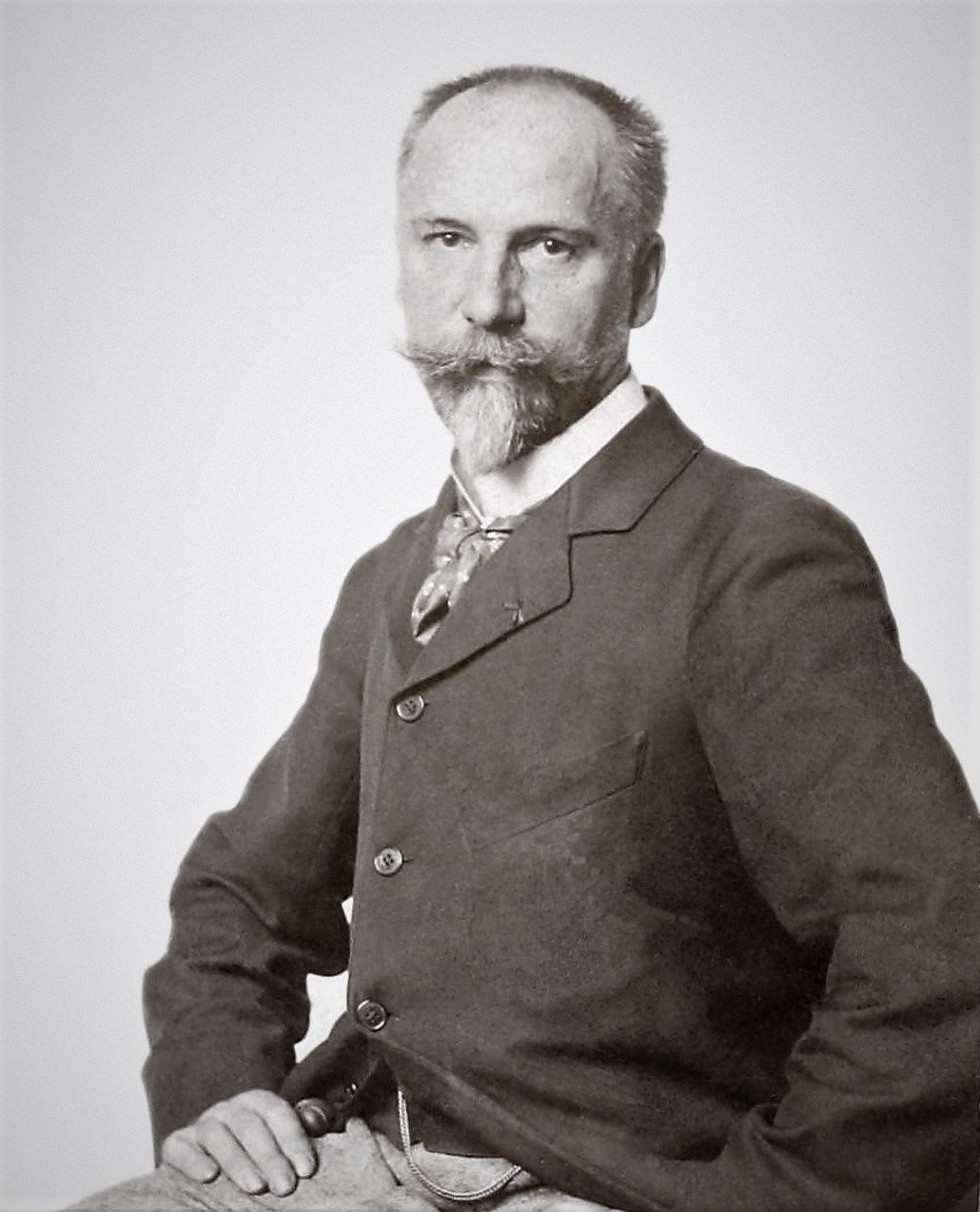

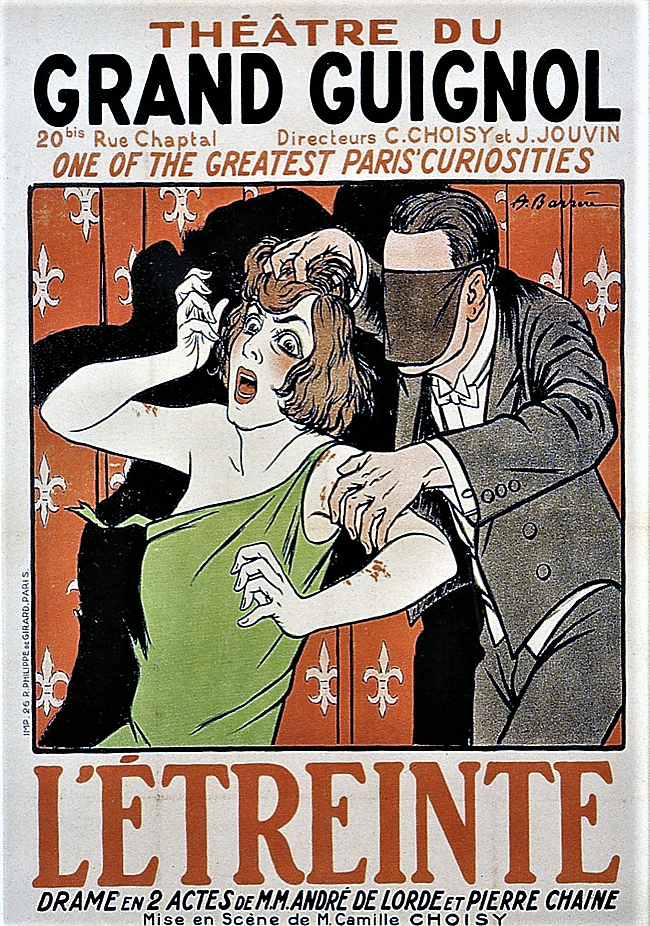

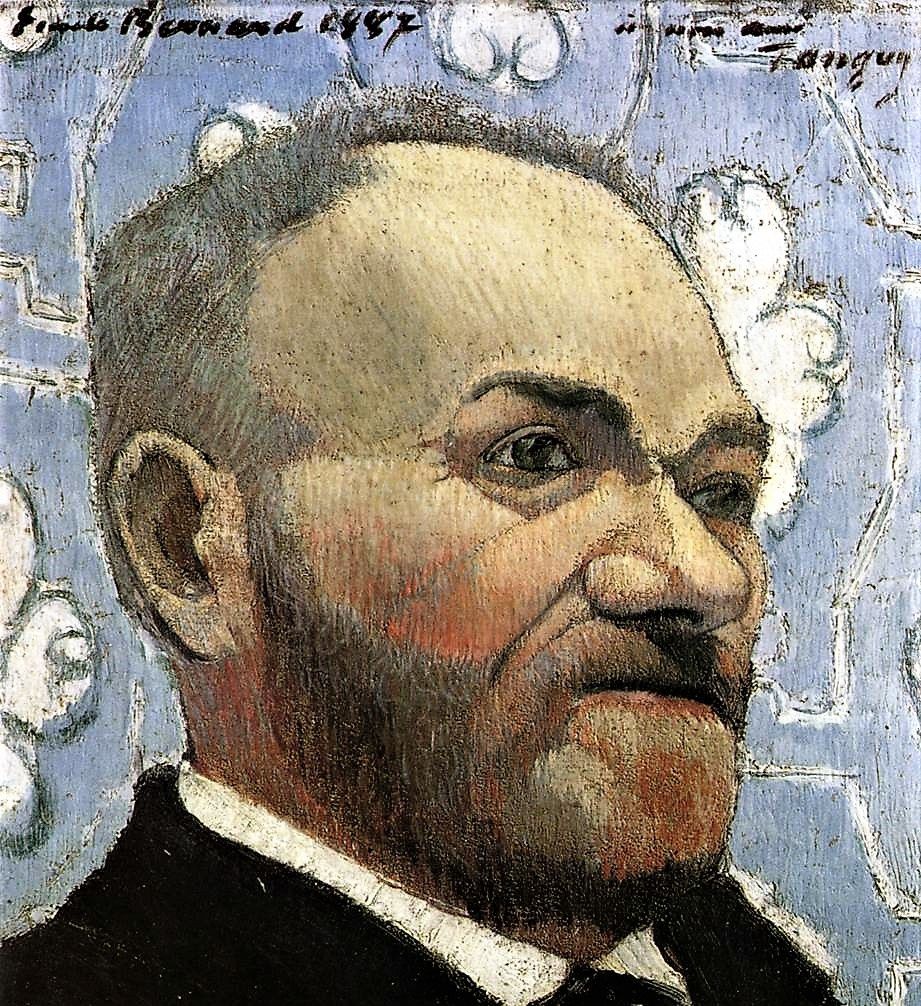

Paul Birault

C'est ainsi que disparut le local, rue de Douai, qui servait d'imprimerie à un éditeur avant-gardiste passionné de poésie et de peinture: Paul Birault, connu également pour un célèbre canular très montmartrois qui trompa bon nombre de membres de l'Assemblée. (Nous lui consacrerons un article)

Apollinaire qui était son ami lui confia l'impression de sa première œuvre "l'Enchanteur pourrissant" et plus tard ses Calligrammes.

Paul Birault mourut pendant la guerre en 1918, quelques mois avant le poète, rescapé mais victime de la grippe espagnole.

La rue de Douai s'arrête là et se jette dans le boulevard de Clichy comme rivière dans un fleuve. Apollinaire aura le dernier mot, lui qui aima cette ville plus que tout autre.

Lui qui, dans son plus beau poème écrivit :

"Juin ton soleil ardente lyre

Brûle mes doigts endoloris

Triste et mélodieux délire

J'erre à travers mon beau Paris

Sans avoir le cœur d'y mourir"

/image%2F0931735%2F20210310%2Fob_ead09f_img-6980.JPG)

/image%2F0931735%2F20180611%2Fob_794995_fromentin-georges-bizet-14.jpg)

/image%2F0931735%2F20180611%2Fob_e5b979_fromentin67b59efad4b55e5f7a07bd307efa4.jpg)

/image%2F0931735%2F20180611%2Fob_b8d1ff_fromentin-georges-bizet-png.png)

/image%2F0931735%2F20180613%2Fob_265114_p1280192.JPG)

/image%2F0931735%2F20180613%2Fob_30bc14_p1280202.JPG)

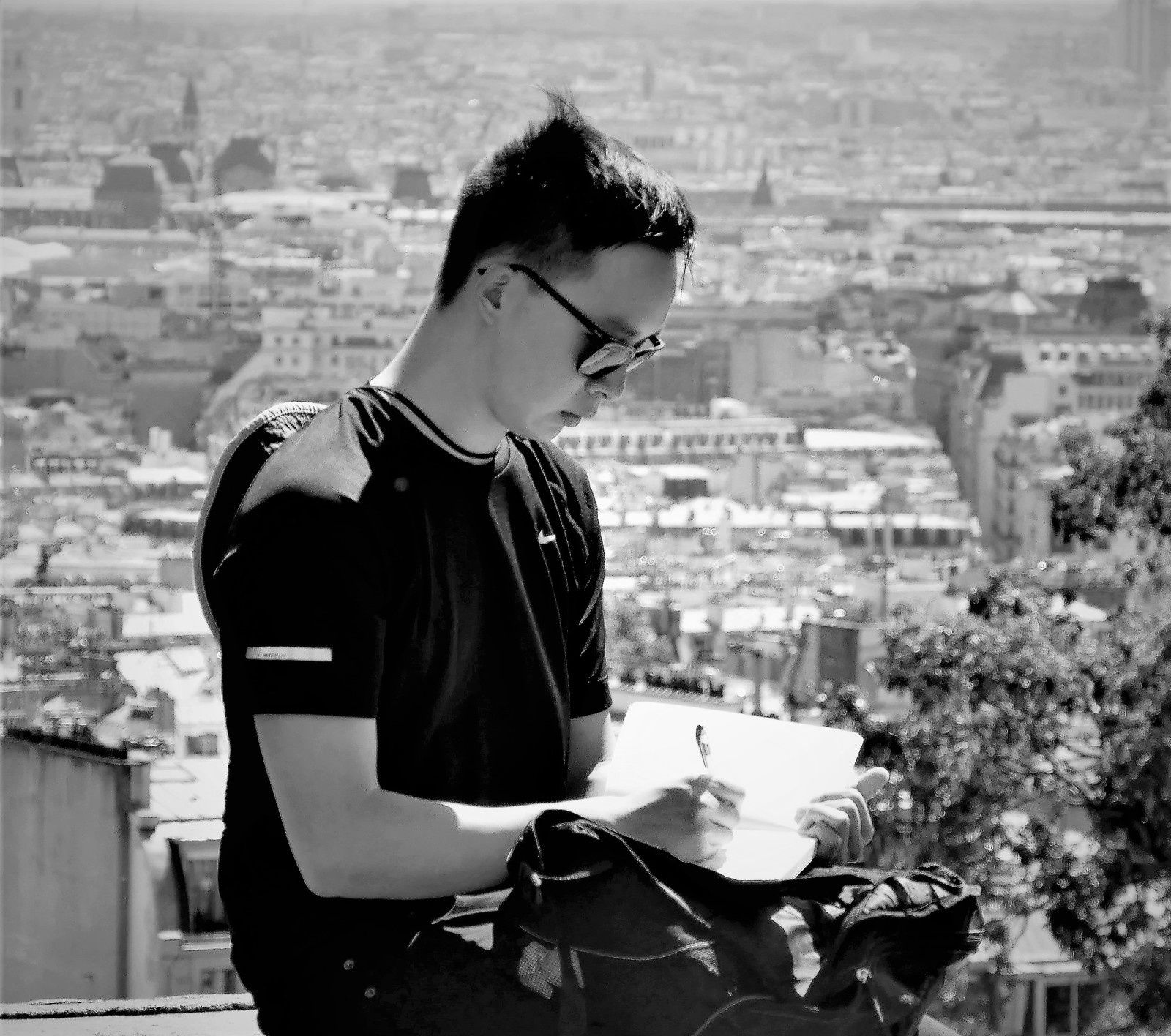

/image%2F0931735%2F20240502%2Fob_35782f_artiste-exterieur.JPG)

/image%2F0931735%2F20240402%2Fob_e8df2a_3-avril-un-soir-de-theatre-rrue-co.JPG)

/image%2F0931735%2F20170121%2Fob_71c94e_p1010663.JPG)

/image%2F0931735%2F20240402%2Fob_35b561_la-folie-pigalle.jpg)

/image%2F0931735%2F20240304%2Fob_b5dbb9_parapluies.JPG)

/image%2F0931735%2F20240330%2Fob_a6ec85_oeufs-rouges.JPG)